Urbanistica

La città viene disegnata affinché possa sopravvivere come territorio fossile, come esoscheletro dello spazio abitabile dove ogni forma sfuggente e irrapresentabile del mondo naturale viene addensata e sedimentata nella latente anamorfosi dei volumi architettonici, ma al suo interno, nella cavità in penombra della città, agisce con forza irresistibile la memoria del più remoto rifugio neolitico.

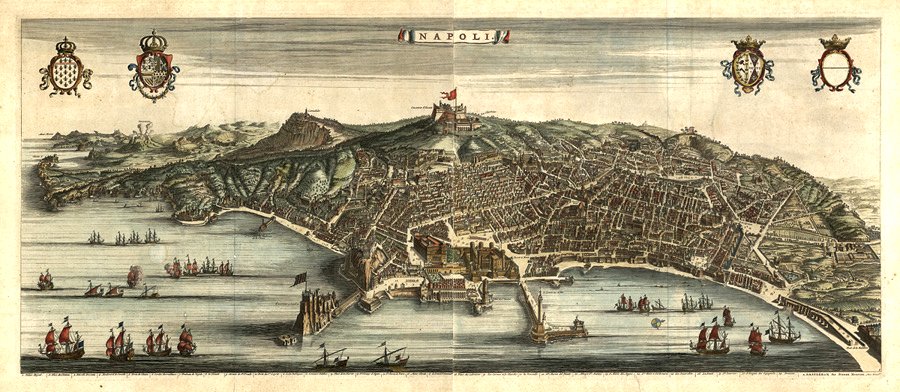

Le stampe antiche (foto) mostrano spesso la città interna con i suoi spazi murati e inaccessibili, laddove la struttura urbanistica si contrae nei singoli edifici implodendo nello spazio privato da proteggere.

La morfologia urbanistica nasce evidentemente dalla paura, ma anche dalla volontà dell’individuo di prendere le distanze dalla collettività grazie al filtro delle leggi e dei rituali religiosi che la città capta e visualizza con le sue forme.

Foto: Acquarelli romani di Ettore Roesler Franz, 1876-1895

Le immagini che ci sono rimaste della Roma ottocentesca mostrano la piena compenetrazione tra il paese rurale e la città dominante. In quel momento la campagna era ancora una parte del tessuto urbanistico, come lo erano i grandi giardini e gli orti del Cinquecento.

Nell’incavo della città si raccoglievano tutti i segni di una cultura rurale che poi verrà confinata definitivamente nel centri minori.

Nelle strisce di Capitan Miki mi affascinava la percezione del borgo in legno che sconfina nella campagna senza la mediazione di forme limitrofe, ed era quello che vedevo da ragazzo nei paesi come Bellegra e Castelnuovo dove passavo l’estate in colonia, dove la città finisce improvvisamente per lasciare spazio al buio profondo della campagna.

La musica di Palestrina e lo spazio urbanistico

Lo spazio urbanistico della coralità

L’opera più nota di Giovanni Pierluigi da Palestrina (1594) la Missa Papae Marcelli (1555) si presta magnificamente a una lettura interdisciplinare che ne interpreti la forma nei termini di una quasi consapevole, intuitiva dislocazione spaziale urbanistica.

Gli appunti che seguono sono basati sulla splendida esecuzione della messa condotta dal complesso The Tallis Scholar diretto da Peter Phillips.

Nel canto gregoriano altomedioevale le voci rispecchiano uno spazio del culto che è eternamente direzionato verso l’abside, e questa direzionalità aveva lo scopo di frenare e dare organizzazione all’istintività emotiva e alle intemperanze dei fedeli che tendevano sicuramente a plasmare invece una spazialità centralizzata, un frenetico e disarticolato moto su luogo del canto analogo a quello ancora oggi documentato dalla musica tibetana orchestrale.

Nell’intercapedine tra 1100 e 1200, l’aperta vocalità gotica di Perotin e di Leonin permette l’osmosi tra la più radicale struttura melismatica e l’ordine ogivale: la voce si articola seguendo il tracciato dei pilastri ascendenti verso la sfuggente, altissima volta a crociera gotica.

Impossibile quindi separare la musica dalla sua immediata corrispondenza spaziale architettonica.

Ebbene, la cultura del Concilio di Trento pretende e ottiene da Palestrina il pieno recupero di questa spazialità anti individualistica e di fruizione collettiva.

La messa apre subito sullo scenario di una vasta zona spaziale priva di accentuazioni, le voci di dilatano nello spazio regolate da una prospettiva che asseconda la necessità della progressiva percezione delle presenze all’interno di una serena, denudata spianata. Lo slittamento progressivo delle voci aderisce allo slittamento progressivo e quasi impercettibile dei piani sonori, le voci si dilatano con gradualità laddove vige un rigoroso limite territoriale e urbanistico dei volumi che inibisce ogni possibile deroga all’ordine prospettico.

Nei rari momenti nei quali emerge la singola voce isolata, questa è subito riassorbita dall’insieme corale e la percezione spaziale ne risulta nitidissima: ogni tentativo delle voci individuali di sforare dalla vasta piazza collettiva della messa viene immediatamente frenato dall’opaca massa fonica del coro che ne prosciuga drasticamente ogni residuo emotivo.

Si avverte lo scorrimento monotono dei canali d’irrigazione nella campagna piatta emiliana e veneta. L’individualità delle voci si sottomette alle esigenze della collettività, del coro, ed è, questa, la stessa logica che permette altrove ai singoli edifici di attenuare la loro originalità eccentrica a favore di un rigoroso impianto urbanistico.

L’impressione fuorviante di monotonia, qui, è la stessa che si prova osservando la città dall’alto, dove l’evidenza delle singole costruzioni è sacrificata all’insieme urbanistico.

Ciò che l’autore ottiene con la sua messa è una percezione lenta e costante, un attraversamento riflessivo privo di indesiderate emozioni, e ogni volta che la voce isolata sistematicamente riaffiora ha sempre la funzione di rendere percepibile un perno prospettico altrimenti vanificato, di ritrovare il fuoco visivo verso il quale convergono incessantemente le linee sonore e vocali, le linee prospettiche territoriali.

Il tempo dell’attraversamento di questa monotona spianata territoriale è quello della sostituzione nella percezione dell’emotività legata al singolo dettaglio della creatività a favore di una lettura dilatata della visione urbanistica.

Al tempo di Sisto V, a fine Cinquecento, la razionale pianificazione urbanistica della città di Roma ha lo scopo di unificare il percorso altrimenti caotico e casuale dei pellegrinaggi di massa alle ‘sette chiese’, e gli snodi urbanistici del piano sistino hanno il compito di raccordare la viabilità alla percezione d’insieme della città; è altamente significativo che a questa energica pianificazione urbanistica siano associate, nella rigorosa cultura sistina, il corrispettivo immediato della città scritta materiata dalle innumerevoli epigrafi a scala urbana disegnate dal geniale Luca Orfei con le quali si definisce di volta in volta la struttura urbanistica nel tempo reale del suo attraversamento, e l’altrettanto esplicita, vastissima narrazione pittorica ad affresco che racconta gli eventi eludendo il primato del singolo dipinto a favore del ciclo seriale e corsivo dislocato nei luoghi più densi del progetto (la Scala Santa, la Biblioteca Vaticana).

La messa di Palestrina è collocata consapevolmente tra lo spazio moderno creato da Rossetti per Ferrara e lo spazio urbanistico voluto da Sisto V e realizzato dal suo architetto Domenico Fontana nella Roma del giubileo di fine secolo.

Sia chiaro che nel contesto interdisciplinare non c’è la sistematica riduzione ad una tipologia unica (l’architettura, nel nostro caso), ma l’individuazione di una lucida simpatia strutturale tra tipologie creative.

2014

Libri

1961. Lewis Mumford, La città nella storia, (it. 1963-1977).

1973. G. Fasoli, F. Bocchi, La città medievale italiana. Con antologia di testi medioevali.

1982. Vittorio Franchetti Pardo, Storia dell’Urbanistica. Dal trecento al Quattrocento.

1979. AA.VV. Guida a Benevento. Un modello esemplare di indagine urbanistica.

1984. AA.VV. Roma, la città degli anni santi, Atlante, in L’Arte degli Anni santi. Roma 1300-1875, A cura di Marcello Fagiolo e M. L. Madonna, Catalogo della mostra, Roma PV, 1985. Studio accurato dell’urbanistica romana condizionata dall’evento periodico degli Anni Santi.

1993. Luigi Piccinato, Urbanistica medievale.

Per altra bibliografia sull’argomento v Architettura.