Architettura

Nessuno ha saputo capire profondamente e visualizzare la memoria arcaica dello spazio interno come ha fatto Piranesi a metà Settecento con le sue incredibili incisioni.

Bruno Zevi. 1954-2000. Cronache di architettura (Rubrica su L’Espresso, poi raccolta nel 1970-1975 in 25 volumi) è stata la splendida, intelligente palestra che mi ha educato per anni alla lettura critica della forma assieme a Saper vedere l’architettura (1948, in USA Architettura è spazio; 2 ed. 1976), e ad Architettura e storiografia (1960, 2 ed. 1974); 1973. Spazi dell’architettura moderna, Einaudi, è una magnifica rassegna corredata da didascalie brevi e acute.

Vasi comunicanti: Esteticità, Pensiero poetante

Architettura umanistica di Renzo Piano: l’Auditorium di Roma (*)

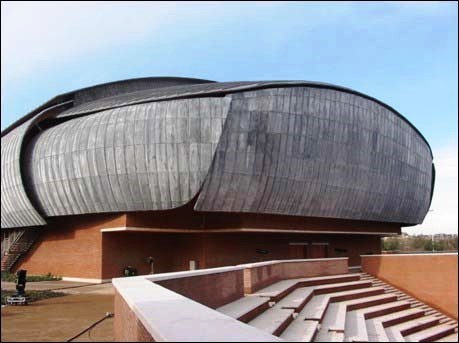

Come liuti rovesciati e abbandonati, come strumenti musicali che restano opachi e muti in attesa di essere usati, così ci appaiono a prima vista i due volumi già compiuti dell’Auditorium di Renzo Piano; ma quando poi si esplorano da vicino, questi due grandi corpi addormentati, se ne avverte subito intensamente lo sfaldarsi delle coperture di piombo e il progressivo allentarsi delle giunture, in una fragilità dell’involucro che è forse inedita per l’architettura italiana.

Questi due contenitori così apparentemente ostili e sigillati, dove le scale di servizio si snodano dai gusci come frammenti di un esoscheletro scarnificato, sono plasmati intimamente da una sensibilità per la scabrosità delle superfici che si è educata a contatto delle materie vive di Burri e di Kounellis; e con questi volumi si trascrive localmente a Roma il linguaggio delle forme internazionali più fertili come sono state quelle dell’architettura giapponese. Slegato dalla massa come in un tempio scintoista, il profilo alto degli edifici è il momento più emozionante di una radicale lievità che non ha bisogno dell’illusione offerta dalla trasparenza della finestra, perché è solamente negli spazi che attorniano i corpi dell’Auditorium che ci si imbatte ovunque in pareti vitree che alimentano una freschissima, trasparente luce naturale. La musica che arriva quando questi liuti vengono agiti è già presente qui, nella fragrante leggerezza che si sente abitando la cavea e lungo le alte, metafisiche pareti di mattone rosso.

L’Auditorium è la risposta coraggiosa alla prepotenza iconica con la quale gli spazi aggressivi del tardo decostruzionismo barocco di Gerhy costringono i loro monoliti afasici all’implosione massiva e ad una frattura dislocata arbitrariamente in qualunque parte del mondo, monoliti barocchi che eludono la sfida posta dal contesto culturale con lo spettacolo ipertrofico che acceca le differenze.

L’Auditorium sostituisce a quella emozione imposta, violentemente rituale e barocca, una scrittura laica che si impianta, all’inizio, sull’apparenza della più moderata e conciliante normalità negli spazi limitrofi per scivolare poi dolcemente nel dolente irreversibile lirismo dei due involucri sconnessi e amaramente, pudicamente, contratti in sé stessi.

La macchina spettacolare dell’architettura barocca qui è negata e rovesciata. Ciò che all’inizio appare come sconcertante scenario di capannoni industriali abbandonati nel centro della città storica si rivela, con tenerissima lentezza, un fascinoso presidio della precarietà.

E’ un’architettura umanistica che nega l’imposizione autoritaria del barocco imperante per dislocare le sue forme nel sedimento di una cultura locale, preesistente, che non si vuole più ignorare; un’architettura dove si coltivano senza ansia demagogica delle poetiche tensioni strutturali che sono avvertibili solamente nel tempo dilazionato.

L’architettura umanistica di Piano non scava in quello che è radicalmente il fronte più avanzato della contemporaneità, la faglia della dissonanza decostruttivista più rara e più vitale erede dell’inquietante discontinuità segnica che il pensiero della modernità ha messo a dimora nel Novecento con Joyce e Schonberg, ma è più duratura dell’aggressiva, epidermica espansione accademica del tardo decostruttivismo retorico di Gerhy, dell’effimera esibizione dell’architettura High tech di Foster e dell’architettura fluida di matrice digitale che con Hadid e con Fuxas non sembra capace di evolversi, con la sua fanatica e demagogica limpidezza spiritualistica, oltre la più ingenua fascinazione liberty.

Meglio l’autenticità umanistica dell’Auditorium dell’accademismo retorico del Centro per le arti contemporanee, in arrivo nel prossimo futuro con l’insignificante progetto di Hadid, meglio dei progetti di Fuxas per Roma, che offriranno solo la suggestione epidermica di un inerte spazio fluido, e meglio della chiesa di Mejer a Tor tre teste, che potrà risultare un deludente esercizio manieristico forse ormai troppo lontano dalle fratture vivide dei Five di New York.

Roma sta sperimentando il vocabolario complesso della lingua internazionale dell’architettura, ma per ora solo l’Auditorium sembra aver raggiunto la pienezza concreta di una prosa autentica arricchita da straordinarie guglie liriche scritte in versi.

Le forme

L’architettura di Piano è maturata nella prospettiva storica di un percorso a più sentieri che porta dalla tradizione High tech del Crystal Palace di Paxton (1852) al Beaubourg (1971-78), dalle forme astoriche degli Hangars a Orly di Freyssinet (1916-24) alle forme sinuose dell’organicismo scandinavo di Saarinen degli anni ’50 e alle attuali coperture prive di connotazione di Godivier (1995), Ban (2000) Andreu (2002), e sue (Kansai,1990-94, progetto per Saitama, Centro commerciale a Bercy, 1987-90). Un percorso che si biforca a volte in prossimità di incroci fondamentali reclamando decise scelte di campo: dopo l’irruzione del pensiero filosofico e antropologico della Cappella di Ronchamp di Le Corbusier (1950-53) il sentiero si divide; o si va verso il naturalismo spettacolare di Utzon (Sidney,1975) o si va verso la straordinaria declinazione umanistica di Michelucci (Chiesa sull’autostrada, 1961) come è il caso di Piano.

La leggerezza delle forme di Piano ha preziosi precedenti strutturali nella Wassili di Breuer (1925) e nella Parentesi di Manzù-Castiglioni (1971), un lirismo strutturale che gli permette di evitare la mancanza di spessore culturale dell’High tech di Foster e la trasparente, seduttiva linearità epidermica di Nouvel.

E la componente umanistica di Piano affiora ovunque con freschezza immaginativa: per Berlino cita le forme drammatiche preesistenti nella memoria (Hoger, Chilehaus ad Amburgo, 1923), per Nouméa, in Nuova Caledonia, reinventa un poetico spazio aereo e musicale (1993).

2002

(*) Testo della conferenza La nuova architettura a Roma: dall’Auditorium di Renzo Piano ai progetti futuri, per Spazio Mostre, Testaccio, diretto da Paola Berardi, Roma giugno 2002.

Libri

1923. Adolf Behne, L’architettura funzionale (1964, It.1968).

1955. G.C. Argan, Borromini (ed. del 1978). Dissento dal confronto con Caravaggio, al quale oppongo il mio confronto con la musica di Monteverdi (cfr. Pensiero poetante).

1955. G. C. Argan, Brunelleschi. Splendida e formativa lettura giovanile.

1967. Erich Schild, Dal Palazzo di Cristallo al Palais des Illusions (it.1971).

1968. AA. VV. A cura di H. Busch, Epoche dell’architettura (it. 1973, Gorlich). Una splendida serie in 4 volumi, costruita intelligentemente con schede corredate da eccellenti foto in bn di edifici pochissimo noti, soprattutto dell’800.

1974. Renato De Fusco, Storia dell’architettura contemporanea.

1977. AA.VV. Il dibattito architettonico in Italia, 1945-1975, Bulzoni. Ottima documentazione sulla situazione italiana dal dopoguerra alla fine degli anni ’60.

1981. Paolo Portoghesi, Dopo l’architettura moderna. L’architettura Postmoderna. La presentazione in copertina riassume il senso del libro in una formala grottesca che poi è stata ripetuta all’infinito con demenziale cecità: ‘Reazione al conformismo dello stile internazionale e al fallimento degli ideali e delle illusioni del Movimento Moderno’. Per la confutazione di queste stupidaggini v Postmoderno in Pensiero poetante.

1994. Arca Data, densa comunicazione corporativa dei progetti più recenti.

1996. R. Lenci, Massimiliano Fuksas.Oscillazioni e sconfinamenti. Universale di Architettura, coll. diretta da B. Zevi. Le prime opere di F. 2006. A. Marotta, Massimiliano Fuksas. Sul cominciare e sul finire. I nuovi progetti ancora in fase di realizzazione: il Centro Congressi (2005) e la Sede ASI (2004).

1997. L. Prestinenza Puglisi, Rem Koolhaas. Trasparenze metropolitane (UdA). Architettura concettuale e manierismo spettacolare. K rappresenta per l’A ciò che David Lynch rappresenta per il Cinema. v Pensiero poetante. Koolhaas a Pechino ha plagiato senza pudore l’edificio disegnato e mai realizzato di Pei.

1998. Gabriele De Giorgi, La terza avanguardia. Acritica e deludente esaltazione teorica degli architetti già imposti dal mercato.

1989. Lara-Vinca Masini, L’arte del Novecento (ed. 2003). Vol. 6 e 12 sull’A utopistica e sul Postmoderno. Pubblicazione piacevolissima e utile, ma del tutto priva di ridimensionamento critico di opere che nel frattempo sono invecchiate precocemente.

1997. R. Piano e collaboratori, Renzo Piano. Giornale di bordo. Antologia dell’opera di P prima della sua opera migliore, l’Auditorium di Roma.

1998. Jurgen Tietz, Storia dell’architettura del XX secolo (it.2000). Utile e gradevole riepilogo storico.

1999. L. Galofaro, Eiseman digitale. Uno studio dell’era elettronica. Dalla delicata spazialità iniziale, desunta da Terragni, E è passato alla deludente retorica espressionista della forma computerizzata.

1999. G. Romoli, Frank O. Gehry, Museo Guggenheim, Bilbao (UdA.). Il triste barocco invasivo della presunta Architettura del decostruzionismo. v Derrida in Pensiero poetante.

2000.C. Pongratz, M.R. Perbellini, Nati con il computer. Giovani architetti americani. L’equivoco dell’architettura costruita al computer.

2001. Philip Jodidio, Architecture Now! Taschen.

2002. M. Costanzo, Bernard Tschumi, L’architettura della disgiunzione (UdA). Difficile sapere, senza vedere dal vivo le sue opere, se è lui l’architetto del XXI secolo capace di creare una autentica architettura della discontinuità. v Derrida.

2006. Leonardo Benevolo, L’architettura del nuovo millennio, Laterza. Utile riepilogo della storia recente.

2006. Post-Occupancy, numero speciale di Domus dedicato a Rem Koolhaas.

2007. Matteo Agnoletto, Renzo Piano: le opere più recenti di P, l’Auditorium di Roma, 2002, che ho apprezzato subito mentre era ancora in costruzione e appena visibile (nel 2002 gli ho dedicato una lunga conferenza:La nuova architettura a Roma: dall’Auditorium di Renzo Piano ai progetti futuri, presentata prima a Testaccio e poi a Borbona). Sembra deludente invece la chiesa di Padre Pio a S. Giovani Rotondo (2004), che a quanto pare è anche un triste museo degli orrori dell’accademia più sterile.

2007. M. Casamonti, Jean Nouvel. Esteriorità e pochezza culturale di N, pari a quella di Norman Foster. Di N ho visto a Parigi l’epidermico Istituto del mondo arabo (1987), mentre di Foster, a Londra, ho visto il grottesco grattacielo del 2004 che dimostra come siano davvero ridicole le discussioni sull’inserto di grattacieli nel tessuto delle grandi città antiche come Londra e Torino, già fin troppo stupidamente devastate dal tirannico potere economico.

2011. Anna Sartea, Daniel Libeskind.