La fotografia, anomalìa dello sguardo

Naufragio dell’Andrea Doria, 1956

Sappiamo che Baudelaire, nel suo Il pubblico moderno e la fotografia, scritto per il Salon del 1859, biasimava l’imperante naturalismo fotografico dei suoi tempi, ma la Fotografia di cui parlava lui, in quel momento storico, non è altro che la Fotografia di Daguerre, nata impudicamente e prepotentemente proprio da quel gusto popolare per lo spettacolo illusionistico che il poeta detestava.

Baudelaire, che è stato un critico d’arte straordinario, capace di comprendere in profondità la pittura essenziale e innovativa di Corot, non poteva sapere che lo sviluppo macroscopico di quella soluzione, della soluzione descrittiva di Daguerre, non era la Fotografia, ma solamente uno (il più invasivo) dei possibili percorsi che questa tipologia creativa stava tracciando per la sua crescita.

Esiste infatti un tracciato lievissimo, quasi impercettibile, che porta dalla sensibilità acutissima dei primi fascinosi risultati di Niepce e di Talbot al pittorialismo più intenso in una rarefatta e contrastata ricerca poetica; una ricerca affascinante che la Fotografia ha condiviso fin dall’inizio con il Cinema lirico più emozionante.

La Fotografia ha imparato nel suo rapporto sempre fertile con l’arte figurativa ad individuare e coltivare la propria specificità espressiva, come dimostrano le foto di Stieglitz, una specificità che gli ha permesso, seppure a fatica, di contrastare la tentazione irresistibile della retorica e della demagogia e cercare di sfuggire all’insidia della leggerezza illustrativa tanto odiata da Baudelaire.

Thomas Wedgwoods, Foglia, 1790-1795

La prima immagine che possiamo pensare come fotografia, la foglia fissata su nitrato d’argento da Thomas Wedgwoods nel 1790-1795, è emblematica come lo è, negli stessi anni, il primo modello di progettazione aerea di George Cayley, il Boy Carrier (1799): non corrisponde (la foglia, come il rudimentale Boy Carrier) ad una ricerca strutturale che porti ad immediati risultati tecnici stabili, però è il segno rivelatore di una maturata volontà di accogliere il cambio di paradigma costituito dall’aristotelico tempo differito collettivo capace di sospendere il tempo reale individuale (v Vitalità del pensiero poetante).

D’altra parte, proprio nello spazio che va da quegli anni di fine Settecento ai primi decenni dell’Ottocento, così vitali per la Fotografia, Goethe immagina che il demonio chieda a Faust (edito nella forma definitiva nel 1832) di esclamare: All’attimo direi: Sei così bello, fermati!

Niepce, Vista dalla finestra a Le Gras,1826 c.

Corot; Ponte a Narni, 1826

Quando il colto e sensibile Joseph Nicephore Niepce (1765-1833) ottiene la prima immagine fotografica quasi stabile, nel 1826, egli sta cercando il modo di migliorare la stampa delle incisioni, ed è una coltivata sensibilità estetica che gli permette di accettare l’esito del suo esperimento (otto ore di esposizione alla luce del sole di una lastra di metallo preparato chimicamente), un risultato che altri, in un diverso momento storico, avrebbero probabilmente definito disastroso e fallimentare. Niepce invece accetta questa immagine, scabrosa e appena leggibile, perchè in quegli anni si stava affermando la pittura di Corot (il Ponte a Narni è dello stesso anno, il 1826) e lui aveva quindi sotto gli occhi un modello strutturale capace di giustificare la magnifica essenzialità materica della sua veduta di cortile, così intimamente legata alla futura pittura di Cezanne, estremo epigono di Corot.

Dopo la morte prematura di Niepce, Louis Daguerre, che aveva una ben diversa cultura dell’immagine come ideatore dello spettacolare Diorama popolare, dirotta quella iniziale vocazione sensitiva rivolta alla sfuggente immagine retinica verso l’irreale e ossessiva messa a fuoco di un frammento del visibile che nel suo dagherrotipo è più un’icona sclerotizzata che un testo visivo percepito come momento effimero sottratto allo scorrere del tempo.

Ebbene, come capita anche con la vicenda del Cinema e del Design, la fotografia vede sostituire fin dall’inizio la sua specificità, che è quella di fermare un attimo precario della realtà, con una forma creativa che prevede invece la sostituzione radicale di quell’attimo precario con un calco fossilizzato e destoricizzato.

Se la Fotografia di Niepce è una struttura da indossare e da adottare, come suggerimento di un emozionato, intuitivo comportamento percettivo, quella di Daguerre, da allora dominante e infestante, è invece un seduttivo simulacro inabitabile che vuole solo ipnotizzare l’immaginazione con la sua disarmante messa in scena.

Talbot, 1835, calotipo con il primo negativo

Mentre Daguerre lavora al suo dagherrotipo, rigido come un mosaico e irriproducibile come un dipinto accademico, l’inglese Henry Fox Talbot, probabilmente informato sul lavoro di Niepce, realizza nel 1835 la sua prima delicata immagine dotata di negativo, e non si tratta solamente di una semplice innovazione tecnica perchè tutto nel lavoro geniale di Talbot è il segno di una sensibilità educata dalla raffinata cultura anglosassone, come dimostra la splendida lievità delle sue eliografie.

V la voce Fotografia,in Gli strumenti della creatività.

Stieglitz, la fotografia scritta in versi

A. Stieglitz, foto del 1900

All’inizio del Novecento la fotografia scritta in versi si oppone energicamente al dilagare irresistibile della fotografia descrittiva, e lo fa adottando gli esiti più fertili della tarda pittura Impressionista.

La fotografia, dopo l’eclisse delle scelte raffinate di Niepce e di Talbot, trova la sua specificità nel lavoro di Alfred Stieglitz (1946), il fotografo di origine tedesca, animatore a New York del gruppo dei Pittorialisti e della rivista Camera Work (1902-1917), educato dalla densa pittura americana di quegli anni che lui coniuga con grande sensibilità e intelligenza alle forme più sottili importate dall’Europa ed esposte nella sua galleria 291 di New York: una struggente densità materica venata di straordinaria, inquietante delicatezza, come nei romanzi del più europeo degli scrittori americani, Henry James.

Stieglitz, New York,1910

In New York, del 1910, la materia visiva si deposita sul fondo di un cono visivo laddove gli strati si sovrappongono in una morsa irreversibile e irretiscono lo sguardo in un magma che rende impossibile lo sciogliersi dei singoli elementi così profondamente implosi e sfaldati contro il piano immisurabile del campo; l’anomalia di questo sguardo fotografico è quella che vede l’osmosi che agisce tra l’impossibilità di tornare indietro da questa acuta trettoia e l’entusiasmante percezione poetica del tempo sigillato in un luogo immobile che la macchina percettiva continua invece a registrare come spazio vivo della continuità irrapresentabile del reale.

Ecco, la specificità della fotografia è tutta in questa anomalia percettiva: se nella pittura lo sguardo abita con naturalezza il tessuto materico del dipinto nella consapevolezza di transitare in un territorio di confine artificiale che separa la retina dal visibile, nella rarissima fotografia scritta in versi, come è questa di Stieglitz, lo sguardo viene invece imprigionato in una dimensione anomala, in un segmento che non può essere mai scisso dalla precaria percezione della realtà fisica, come avviene anche contemporaneamente nel raro cinema poetico di inizio Novecento dove non è possibile allentare l’altrettanto precaria suggestione del tempo trascorso e del movimento. Nella fotografia scritta in versi la percezione della realtà aggira l’illusione epidermica imposta da Daguerre come sostituzione fossile del visibile come nel cinema scritto in versi si vanifica l’epidermica sostituzione del tempo reale con il tempo differito: in tutte e due queste forme creative la contrazione e l’implosione poetica frenano (ma solamente come fragile, generoso antidoto) la proliferante dissoluzione dell’immagine che poi dominerà comunque tutto il secolo così inavvertitamente sequestrato dall’imperante retorica del manierismo.

V Il Cinema tra scrittura in versi e scrittura in prosa.

Stieglitz, NY, 1910

Robert Henri, Neve a New York, 1902

L’aspra materia dissonante di Stieglitz ha un precedente immediato e una giustificazione nell’opera di pittori come Robert Henri (Neve a New York, 1902),

Stieglitz, The Fat-iron,1903;

Uno dei disegni di Rodin pubblicati nel 1911su Camera Work

mentre il disegno consapevolmente fragile che sorregge spesso (ma non sempre) l’immagine è coltivato su autori colti e delicatissimi come Rodin;

Stieglitz, Nearing Land, 1904

Sjostrom, I proscritti, 1917

La profondità della veduta in Stieglitz non è (quasi) mai banalmente prospettica e descrittiva ma contratta in un cono visivo retinico che modula incessantemente tra messa a fuoco e opacità, come nelle sequenze più liriche del cinema di Sjostrom (I proscritti, 1917), l’unico autore che può essergli adeguatamente messo a confronto.

La riduttiva stilizzazione di Steichen

Edward Steichen, New York, 1903

James M. Whisler,1872-1875

Ma già nell’opera di Edward Steichen (1973), anche lui proveniente dall’Europa e coprotagonista con Stieglitz del pittorialismo americano, si impone il manierismo più impudicamente seduttivo: le sue foto, così vicine al futuro, suadente cinema atmosferico di Pabst, sono già lo strumento che permette di eludere ed equivocare la poetica della dissonanza materica di Stieglitz e con essa la stessa pura specificità della fotografia.

Il limite più evidente nelle spettacolari foto di Steichen è nell’evocazione esplicita di sensazioni visive già esistenti in chi guarda, perchè chiunque può socchiudere gli occhi di notte nei pressi del suo ponte di New York, fotografato nel 1903, e vedere quella stessa magnifica massa scura ferita dalle stesse minute luci bianche, guidato magari dalla memoria dell’impressionante dipinto di Whisler del 1872-1875 che il fotografo non poteva certo ignorare.

L’equivoco della presunta specificità fotografica

Paul Strand, Donna cieca,1915

Théodore Géricault, Ritratto di vecchia,1819-1822

Negli ultimi numeri di Camera Work, poi, si impone la fotografia di Paul Strand, salutata come presunto e liberatorio superamento del Pittorialismo. Ma la suggestione ipnotica alla quale approda la Fotografia con Strand non è altro che il perfezionamento della fossilizzazione iconica avviata a suo tempo da Daguerre. Qui si crea il mito deteriore di una forma creativa che avrebbe la sua specificità nell’utilizzo incondizionato del procedimento tecnico e in una presunta, arrogante e impossibile obiettività di fronte alla realtà; viene introdotta definitivamente un’incredibile forma di ottusa tautologia secondo la quale la realtà è, ingenuamente, ciò che appare di fronte ai nostri occhi, ma la troppo celebrata donna cieca del 1915 non è altro che l’esito estremo di quella pittura che ha sempre scelto gli umili come vuoto emblema retorico della condizione umana.

Siamo all’inizio dell’ossessivo manierismo novecentesco, e da questo momento in poi la Fotografia, come il Cinema, come il Design e come gran parte della pittura, scultura e architettura, è destinata allo smarrirsi frenetico nel tunnel della più seduttiva e ostinata fascinazione che la cultura egemone abbia mai saputo creare, e l’attuale (2014) culto deteriore dell’immagine fossilizzata di presunta matrice concettuale attesta la durata nel tempo di questa sterile mistificazione.

L’irresitibile manierismo di Cartier-Bresson

E’ necessario allora riflettere ulteriormente sulla specificità della Fotografia leggendo le fotografie dell’autore che in apparenza sembra averne incarnato pienamente le potenzialità. Nell’opera di Cartier-Bresson (2004) non troviamo l’attimo precario sigillato passionalmente nel fondo del cono visivo e mai più restituito al tempo reale, ma una cristallizzazione strutturale che restituisce un momento che è stato pazientemente aspettato e selezionato come icona plastica e come modello normativo. Ciò che in Stieglitz è sconfinamento necessario del frammento di tempo in una maglia di segni che gli si richiude irreversibilmente addosso, in Cartier-Bresson è invece una manieristica scelta mirata che viene sempre finalizzata alla sedimentazione sistematica di una fin troppo seduttiva antologia retorica del mondo.

Cartier-Bresson, Quai St. Bernard, Paris,1932

Le opere più intense di Cartier-Bresson attestano la sottile deriva manieristica che può facilmente ingannare chi è già predisposto a cercare nella Fotografia una ineccepibile trascrizione figurativa del mondo: nel Quai St.Bernard (1932), la sua foto migliore e una delle più durature dell’intera storia della Fotografia, la struttura mostra una tenuta perfetta, paragonabile ad un edificio razionalista di Le Corbusier dove si assegna ad ogni minimo elemento una esplicita funzione.

Le linee che si divaricano dal primo piano continuano disegnate in profondità nei binari e costringono per simpatia alla stessa divaricazione anche le due figure umane di lato, che in questo modo sono innestate all’interno di un rigoroso congegno unitario; la massa sfocata a sinistra respinge lo scandaglio visivo e lo direziona nuovamente verso il punto di partenza obbligato dal quale si muovono quelle linee divergenti; l’itinerario indagatore dello sguardo, attratto e direzionato dall’illusione della prospettiva, è destinato così ad un movimento infinito interno alla fotografia. Questa foto sarebbe una ideale concretizzazione della specificità fotografica, con la sua suggestiva clausura, se non fosse una fossilizzazione, per quanto affascinante, dello sguardo, e non il luogo della sua anomala deriva.

Una tale rigorosa costruzione strutturale, riscontrabile in tutta la vasta opera di Cartier-Bresson, offre una lucida, cartesiana decifrazione del mondo, ma dimentica e disperde quella capacità primitiva della Fotografia di Niepce di registrare uno sfuggente momento altrimenti irrapresentabile che non è dato dai singoli segmenti logici del mosaico visivo, ma dalla carnale fenomenologia di ciò che sembra apparire ai nostri occhi per una prima e unica volta, come avviene appunto con le migliori foto di Stieglitz.

Cartier-Bresson, Siviglia, 1944

E la fascinosa e ipnotica sequenza realizzata da Cartier-Bresson a Siviglia nel 1944 conferma lo scarto sottile che separa una perfetta configurazione della possibile specificità fotografica dall’autentica, radicale specificità di questa tecnica creativa.

Il fotografo proietta un telaio grafico nel campo visivo come se operasse con il congegno ottico settecentesco usato dai vedutisti: sceglie la sagoma del muro sbrecciato come drammatico disegno graffiato in superficie e vicino agli occhi, quindi comprime all’interno di questo perimetro le macchie organiche delle figure mentre i sottili segni verticali visibili in profondità esasperano la percezione (teatrale) di un mondo desolato.

Il contenutismo qui prevale, non sulla forma, che è rigorosa e lucida come sempre e vicina allo spazio più straniante e meno cartesiano indagato da Le Corbusier negli anni ‘50, ma sulla stessa struttura interna dell’opera, perché tutto concorre a dire, in forme nobili ma retoriche, l’angoscia degli individui e la loro solitudine, memore probabilmente dell’Umanesimo esistenzialista di Sartre e di Camus; ed è questo il limite più importante e purtroppo persistente ancora oggi di questo modo di pensare la fotografia come documento sociale e non come irrelata possibilità di puro, liberatorio accorgersi del mondo.

Una foto di Stieglitz rovesciata

Cartier-Bresson rovesciava le foto che gli venivano sottoposte dai giovani fotografi per individuare nella loro interezza la struttura unitaria, sottraendosi alla malìa del contenuto, e questo fa pensare al racconto di Kandinskji e del dipinto rovesciato inavvertitamente sul cavalletto che avrebbe suggerito al pittore russo la possibilità di un presunto superamento del soggetto a favore della pura struttura.

Ebbene, rovesciando una foto qualsiasi di Stieglietz si coglie in tutta la sua energia compressa e opaca il senso di una struttura che non è regolata dall’armonioso, cartesiano mosaico dei segmenti, ma da un’aspra e divaricante, insolubile dissonanza materica che non rinvia ad un contenuto esplicito, ma ad una cruda, poetica percezione irrelata del mondo fenomenico.

Predire il passato

Il Titanic fotografato il 10 aprile 1912 durante la sosta notturna a Cherbourg prima della collisione

Una fotografia del 1912 (il Titanic in sosta notturna), completamente ridipinta nello stile del pittorialismo di quegli anni, che prevedeva il ritocco manuale delle foto stampate su carta porosa, mostra ciò che nel prossimo futuro può ancora essere la Fotografia: uno strumento disinibito liberato dalla fossilizzata, pleonastica retorica del postconcettuale più scolastico e lontano all’ossessiva e demenziale ripresa digitale dell’effimero, perché solamente così la Fotografia può essere una delle tante forme della creatività diffusa in uno spazio dilatato e continuo che non sia più dominato perentoriamente da una tecnica protagonista, come finora è sempre stato con la pittura e con la scultura.

Una possibile fotografia che sia fuori dai bassi fondali del manierismo, in una direzione riduttiva ma vivificante che in questi anni sembra attestata dall’estendersi progressivo, in pittura e in scultura, del ritorno ad una figurazione tradizionale in modeste modalità illustrative nonché da una rinnovata ricerca della letteratura del perturbante e dall’attenzione dell’architettura per lo stratificarsi urbano, accanto allo sviluppo irresistibile del fresco linguaggio corsivo della Graphic Novel e allo stesso proliferare abnorme e incontrollato della videosorveglianza che potrebbe anche portare, per reazione, alla formulazione di altre forme di creatività coerenti con il flusso ininterrotto e discontinuo, ibrido, della materia creativa.

E’ forse questo il momento di predire il passato per capire il possibile futuro, l’eterno presente di una creatività che sia finalmente sottratta, fosse anche parzialmente, alla norma autoritaria dell’accademia e della demagogia retorica.

2004-2014

Due fotografie a confronto: autenticità e retorica

Aleksandr Rodcenko, Strade,1929; André Kertész, Sul quai della Senna,1926

Ad una prima lettura superficiale queste due opere, Strade di Aleksandr Rodcenko (1929) e Sul quai della Senna di André Kertész (1926), sembrano condividere la stessa intensa ricerca formale all’interno della cultura umanistica degli anni ’20. Due sguardi attenti rivolti alla strada, due riflessioni sulla condizione di solitudine e di spaesamento, dove l’ombra proiettata assume una straniante concretezza materiale.

Eppure la diversa calibratura dell’immagine e una diversa, radicale scelta iniziale danno ad una di queste due immagini, a Strade di Rodcenko, un’intima, difficile autenticità e conferiscono all’altra, a quella di Kertész, un’insidiosa, artificiosa patina retorica dalla quale pochissime fotografie riescono a sottrarsi.

In Sul quai della Senna si cerca la fascinazione di una materia sfocata a ripida con la muraglia a sinistra alla quale sono ancorati grumi illeggibili di materia (i barboni a terra), una base musicale intensa e sfuggente per l’innesto dell’improvvisazione gestuale della forma degli alberi che in controluce diventa ombra proiettata energicamente e asimmetricamente verso destra.

Il corpo più visibile, disteso in basso, è il perno visivo di una solida ossatura interna dell’immagine, lo snodo tra l’arco nero dell’albero che si inarca verso l’alto e una tenue striscia obliqua nel muro che sale quasi parallela all’altra fascia opaca, del marciapiede, a segnare la profondità prospettica che dà ordine al racconto.

Quei grumi di materia raccolti (abbandonati) alla base degli alberi, cos’ inerti, materiati della stessa pasta granulosa della muraglia, sono letteralmente trasfigurati dalla potente gestualità che dal primissimo piano in giù, in profondità, scherma di ombre ricurve l’intera superficie.

Nel fondo del cono prospettico si staglia brevemente un corpo in movimento, in controluce come le masse scure degli alberi e come loro ombra metaforicamente vitalizzata, retorica allusione ad un possibile riscatto dall’inerzia.

Rigorosa scelta del momento in controluce e dell’inquadratura profonda, estremo controllo visivo di ciò che deve essere sfocato (a sinistra) e di ciò che deve invece delinearsi lucidamente contro il vuoto (i tronchi a destra): Kertész è consapevole di essere un pioniere di quel reportage umanistico che porta a Cartier-Bresson, ma la sua fotografia è minata dalla tentazione irresistibile del racconto giustificato retoricamente.

La ricchezza materica di questa foto, questo rigoroso controllo delle simmetrie e delle coincidenze, degli snodi, tutto è devoluto interamente alla costruzione suggestiva di un racconto educativo, i poveri corpi negletti che hanno in potenza il loro riscatto.

Siamo pur sempre nella zona della grande fotografia di ricerca poetica, ma il destino della fotografia è quello di essere duratura nel tempo a patto che la struttura dell’immagine sia solo specificatamente fotografica: la letteratura sociologica, le atmosfere del cinema francese umanistico di Renoir, la poesia struggente di Cendrars, c’è troppa ricchezza esterna in Sul quai della Senna perché questa foto nonostante tutto riesca a non essere confinata nel suo tempo.

E anche le altre tappe della lunga carriera di Kertész, come Incrocio del 1930 e Il volo del piccione del 1960, sono condizionate da questa zavorra contenutistica che impedisce di scavare davvero nella struttura interna dell’immagine.

D’altra parte, le sue troppo celebrate distorsioni ottiche del 1933, mutuate oltretutto da quelle che Abel Gance aveva già realizzato nel 1915 per il suo poco noto La folie du Docteur Tube, tradiscono un’irresistibile vocazione alla superficiale spettacolarità dell’immagine.

Rodcenko è stato un fotografo e un grafico iperattivo nella Russia rivoluzionaria. La sua impressionante fotografia zenitale potrebbe anche essere la sua unica opera autentica.

Strade rischia di arenarsi subito nelle secche della triste demagogia dell’epoca, Rodcenko pretendeva di educare la gente ad una visione rinnovata della realtà come il greve cinema sperimentale di Vertov, e la tetra severità di Strade rievoca i momenti più deboli del cinema di Eisenstein, dove l’euforia ingenua della sperimentazione porta troppo spesso alla più deprimente definizione tautologica del visibile.

Eppure questo potente rilievo plastico, Strade, vive con una sua vibrante energia nella specificità stessa della fotografia. Lo schermo è drasticamente dislocato in grandi zone morte dove la materia si sgrana frontalmente alterando inutili residui di figurazione. Siamo costretti dalla brusca asimmetria a leggere l’immagine partendo dalla sponda di destra: dai segmenti verticali ottusamente sedimentati alla periferia estrema della foto si slitta allo schermo chiaro del marciapiede dove agiscono le ombre concretizzate da una sorda allitterazione, violenti cluster sulla tastiera di un pianoforte, e poi siamo abbandonati a strapiombo sul tessuto scabroso, febbricitante, della strada, macerato da impronte e da opachi ispessimenti. Qui siamo di fronte ad un’immagine cruda, reale, eppure quelle ombre così ambiguamente delineate e quella scabrosa evidenza della materia del selciato ci costringono a percepire la scena come orizzontale e la nostra capacità di decifrare coerentemente ciò che vediamo è turbata da questa ambiguità.

Questo è uno splendido, coerente tessuto pittorico continuo, dove tre diversi momenti di accentuazione della consistenza materica coesistono senza un motivo apparente, scavando nella dolorosa percezione intima di un’intollerabile, tenerissima tensione senza oggetto, in una pura stimmung irrelata.

In questa foto scatta il congegno nascosto di quell’ingranaggio esclusivamente retinico che rende la fotografia diversa e autonoma dalla pittura e dal cinema. Senza ricorrere alla sterilità dell’artificio, e senza condizionare l’immagine al racconto descrittivo, Strade è un accadimento solo retinico, è immagine specificatamente fotografica perché ci attira dentro il campo del visibile con il miraggio di una suggestiva descrizione naturalistica per poi imprigionarci lo sguardo in un telaio di sovrapposizioni e di suggestioni percettive che si contraddicono senza tregua costringendoci ad una percezione dilazionata nel tempo.

Perché lo specifico fotografico è in proprio questo smarrirsi dello sguardo all’interno remoto dell’immagine, in questo restare irretiti in una delle infinite varianti del visibile, lontano dallo sguardo che entra ed esce dalla trasparenza vulnerabile della pittura e lontano dallo sguardo che si trasforma e si adegua smottando di fotogramma in fotogramma nel cinema.

Strade non è logorata dal tempo, la sua freschezza oggi è intatta. Cosa ha conferito a questa fotografia una tale dignitosa purezza concettuale?

Qualcosa della sua cultura esterna è invecchiato precocemente: l’entusiasmo di Majakovskij per lo spazio aperto, l’epica dei film troppo intenzionalmente costruiti di Eisenstein tra il 1924 e il 1925, l’energia ritmica di Prokofiev. Ma l’inedita visione zenitale di Strade è condivisa con l’architettura dei grattacieli orizzontali di El Lissitsky del 1923-1927 e con gli edifici di Melnikov del 1928-1929, che sembravano sfidare apertamente la sgomento per la profondità.

Melnikov poi aveva introdotto dal 1925 una spazialità fatta di materie dissonanti, insofferente dei limiti descrittivi, e il più amaro lirico della pittura russa, Larionov, aveva lasciato all’inizio del secolo modelli visivi di una grande, inquietante scarnificazione materica che rivive indirettamente anche in questa foto di Rodcenko.

1999-2001

La fotografia occasionale

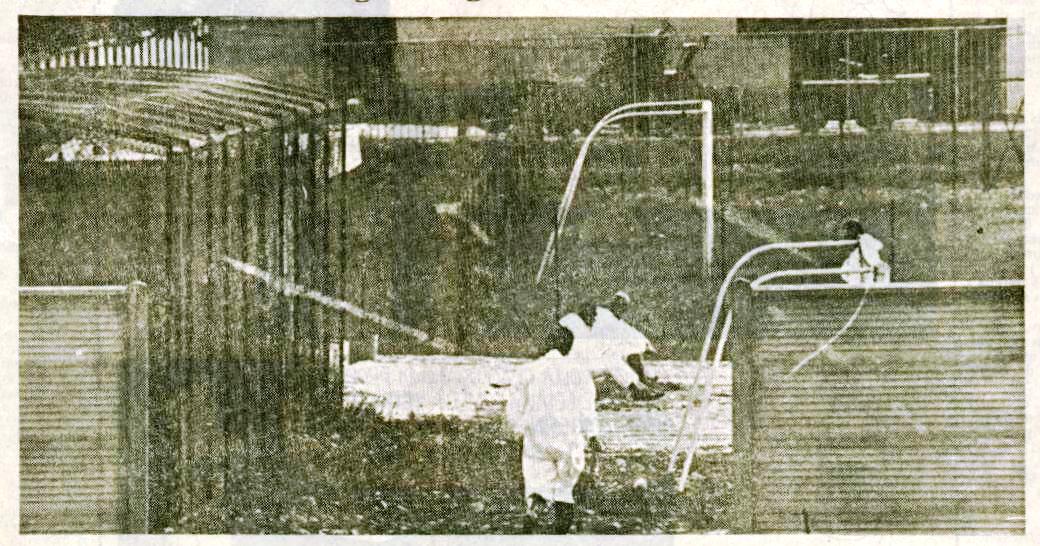

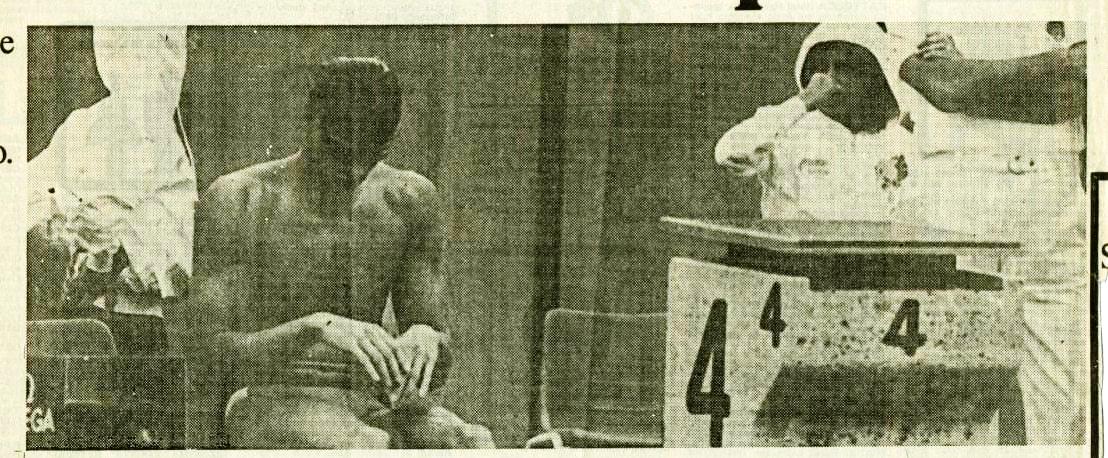

Esiste una fotografia occasionale, una fotografia della cronaca immediata, che sembra giustificata solamente dalla fretta imposta dalla comunicazione giornalistica. E’ un fenomeno che riguarda soprattutto gli anni ’60, condizionato dalla stessa povertà della carta dei quotidiani dell’epoca.

Nella fotografia occasionale la cronaca oscilla tra l’evento più drammatico, imprevisto, e l’evento minimo, previsto, insignificante e visibile solo al teleobiettivo nascosto che spia la vita privata. Il fotografo qui non ha il tempo di scegliere, di inquadrare, e niente sembra poter essere premeditato; si cerca solo di fissare un attimo irripetibile, un evento catastrofico o un segno minimo e rivelatore.

Condannata dai segni apparenti della più negligente e corsiva riduzione dell’immagine ad una debole annotazione di cronaca, e destinata alla frenetica registrazione visiva dell’evento, una fotografia come questa è resa invisibile dallo sviluppo ipertrofico della fotografia di reportage che è comunque sempre preparata, costruita, volontaria. Ed è per questo motivo che oggi rischiamo di non accorgersi neanche dell’esistenza di immagini straordinariamente poetiche.

Questa fotografia appare come una materia assolutamente priva d’intenzione creativa, una documentazione semplicemente e crudamente funzionale, ed è invece il segno stupefacente di una quasi inavvertita, sotterranea, splendida persistenza stilistica che ha origini remote, queste foto hanno la fragile delicatezza dei disegni antichi.

In questi fogli gli eventi drammatici lasciano un’impronta immediata, interamente retinica, fatta di impronte e di linee che sono insabbiate nella patina sfocata già sperimentata dal pittorialismo del primo Novecento. Il racconto è sfatto in una superficie priva di gerarchie, i corpi in movimento convulso possono essere trascritti nei segni epidermici e aniconici della rapinosa pittura di tocco di Magnasco e di Guardi.

Delle scene di guerra o di scontri cittadini franano nella struttura semplificata e scarna della pittura tonale di Corot e rievocano il ricordo della prima massiva fotografia di Niepce del 1826.

J.B.C. Corot, paesaggio sulla costa francese (L’Aia); N. Niepce,Cortile,1826

A volte un inserto grafico (come una freccia nera che seleziona la superficie) accentua la straordinaria tensione percettiva che anima la nebulosa informe dei segni contraddittori e porta ad uno squilibrio poetico dell’immagine che la stessa fotografia di ricerca ottiene a fatica.

Le riprese da lontano, con il teleobiettivo, deprimono la prospettiva e la messa a fuoco, schiacciano contro il piano i segmenti del visibile in un deposito alluvionale che annulla ogni profondità spingendo a forza l’immagine verso una lirica, amara forma musicale, verso un acido quartetto d’archi di Schonberg.

L’occhio fotografico di chi spia (di chi crede di essere lì solamente per spiare) intercetta l’attimo in cui due corpi si accostano o le ombre che si intravedono in una macchina, e l’immagine qui recupera la densità stremata della pittura compendiaria più antica, quella che aveva descritto la storia sacra nelle catacombe ma anche l’erotismo più segreto.

A ds: Ipogeo degli Aureli, 220-240 c.

Lo sforzo di vedere ossessivamente, di scandagliare per un attimo la miopìa atmosferica della distanza, dà fotografie di una estrema grazia impressionista, dove l’occhio ignora pudicamente i dettagli della materia, ridotta ad una lievissima epidermide ipersensibile e retrattile quale è possibile vedere solo nelle opere più delicate di Monet.

Altrove questo guardare ossessivo e incondizionato permette la formulazione di testi poetici purificati dalla pesantezza contenutistica, dove la struttura dell’immagine sembra giustificata esplicitamente dal precedente della pittura informale e dal ritmo dissonante introdotto dalla pittura contemporanea.

Altrove questo guardare ossessivo e incondizionato permette la formulazione di testi poetici purificati dalla pesantezza contenutistica, dove la struttura dell’immagine sembra giustificata esplicitamente dal precedente della pittura informale e dal ritmo dissonante introdotto dalla pittura contemporanea.

La foto occasionale, poi, crea un’oasi di riposo dall’irresistibile vocazione alla stilizzazione che opprime tanta fotografia ufficiale. I corpi, così spesso irretiti nella teatralità della fotografia che racconta, possono avere una dignità, una verità inedita e non retorica, altrimenti sconosciuta, grazie alla compressione prospettica o alla composizione anomala e occasionale delle forme.

La foto occasionale, poi, crea un’oasi di riposo dall’irresistibile vocazione alla stilizzazione che opprime tanta fotografia ufficiale. I corpi, così spesso irretiti nella teatralità della fotografia che racconta, possono avere una dignità, una verità inedita e non retorica, altrimenti sconosciuta, grazie alla compressione prospettica o alla composizione anomala e occasionale delle forme.

Una fotografia trasparente come questa, così radicalmente sdradicata dalla messa in posa e dalla viziata ricerca compositiva, così involontariamente libera dall’ossessione del racconto e così lontana sia dalla ricerca sperimentale che dall’ipertrofia della fotografia dominante, ha un suo luogo rarissimo negli anni splendidi del pittorialismo di Stieglitz, nelle ricerca visiva più vicina al silenzio che la storia della fotografia abbia mai conosciuto.

Una fotografia trasparente come questa, così radicalmente sdradicata dalla messa in posa e dalla viziata ricerca compositiva, così involontariamente libera dall’ossessione del racconto e così lontana sia dalla ricerca sperimentale che dall’ipertrofia della fotografia dominante, ha un suo luogo rarissimo negli anni splendidi del pittorialismo di Stieglitz, nelle ricerca visiva più vicina al silenzio che la storia della fotografia abbia mai conosciuto.

E la matrice più remota di questa singolare creatività, negata e incompresa dagli stessi autori, la si deve cercare comunque fuori dalla storia della fotografia, nella pittura popolare romana, che poteva abbandonarsi alla più disinibita semplificazione materica, perché solo questa matrice remota, filtrata dall’Impressionismo, giustifica le forme compendiarie a macchia con le quali può essere descritto un evento improvviso e violento che sembra arrivare alla retina senza la mediazione dello strumento fotografico.

L’autore, l’artigiano, della foto occasionale, evidentemente non si pone affatto il problema della creatività. Nella fretta dell’esecuzione, nei tempi opachi di un lavoro dedicato volontariamente alla documentazione istantanea, agisce nella sua tecnica un retaggio formale incontrollato e questa sua grande, involontaria delicatezza, questa impronta così lieve, è data proprio dal superamento forzato del contenutismo e dell’obbligo di scegliere.

La fretta dell’esecuzione permette poi alla fotografia di smottare nella sua specificità più autentica, una reazione retinica immediata che non è mai filtrata dal magma pittorico né dalla costruzione filmica, un contrarsi isolato in fondo al cono visivo che è prossimo più all’isolamento della parola in versi che non alle vicende dell’immagine stessa.

Il magnifico pittoricismo lirico di questa materia visiva viene condiviso con luoghi poco visibili e poco frequentati del cinema, laddove la specificità fotografica (la contrazione) divide con la specificità filmica (la resistenza al tempo altrui che sostituisce ipnoticamente il nostro tempo reale) rari momenti di acuta cancellazione del segno, quasi sempre nel cuore più interno del film, quasi sempre nel collasso del visibile: in Metropolis (F. Lang, 1926) la luce della lampada insegue freneticamente nel buio la donna in fuga, in Sciopero (Eisenstein, 1925) per un attimo la figura investita dagli idranti viene cancellata in una violenta visualizzazione del raggismo di Larionov.

E il recente The blair witch project (1999) ripropone oggi il lirismo inconsapevole della fotografia artigianale, adottando e radicalizzando la sciatteria del video amatoriale. La lunga, emozionata sequenza dello scandaglio nel buio con la torcia, con la sua splendida matericità disturbata, ci disintossica dall’eccesso di prevedibile racconto figurativo del cinema e della televisione.

2001