Il maestro del Monumento Grifoni

Sepolcro di Matteo Grifoni, 1567, S. Marcello al Corso, Roma

Nel 2005 è stato presentato a Roma un rilievo erratico attribuito a Donatello e identificato come parte integrante del sepolcro di Caterina da Siena in S. Maria sopra Minerva (1430) disgregato nel 1579.

Frammento con Madonna in trono tra cherubini alati, marmo, Roma, coll. privata

Donatello, Rilievo dal Monumento Brancaccio, Napoli, S. Nilo, 1427-1428

Nonostante questo goffo rilievo sia stato studiato dagli specialisti con un convegno romano, e nonostante sia stato esposto poi in due o tre mostre, nessuno sembra aver sentito finora (2010) la necessità di riflettere sulla sconcertante attribuzione a Donatello, che a quanto pare si basa soprattutto su presunti documenti storici e su una lettera del 1592.

L’unica opera di Donatello che possa aver giustificato l’attribuzione della scultura romana è il magnifico rilievo napoletano del Monumento Brancaccio di Napoli (Sant’Angelo a Nilo, 1427-1428).

Il rilievo romano mostra infatti degli espliciti punti di contatto col monumento napoletano, ma con sovrapposizioni talmente letterali da denunciare più l’intenzionale riscrittura di un fanatico, morboso ammiratore che non un’inverosimile ripetizione letterale da parte di Donatello di qualcosa che era già stato così compiutamente sperimentato in S. Nilo e forse in altre due opere analoghe attribuite a lui.

Le citazioni letterali del monumento Brancaccio sono talmente puntuali da far escludere non solo l’inverosimile autografia di Donatello, ma anche, soprattutto, una possibile datazione al Quattrocento, perché si tratta di citazioni che appaiono ostentatamente filtrate attraverso il diaframma della declinazione michelangiolesca, e hanno un senso solamente nel contesto del commovente fanatismo dei seguaci più irragionevoli del maestro.

Nel rilievo romano opera uno scultore che agisce d’impulso, con una generosa e caotica volontà di ripercorrere l’esperienza dell’incompiuto michelangiolesco, un artista passionale che esalta senza remore i suoi stessi limiti culturali e le sue carenze tecniche, con una fresca istintività che lo avvicina all’artista al quale è più affine, Jacopo Del Duca.

Questo autore sembra aver seguito un suo privatissimo percorso, risalendo a ritroso dall’incompiuto michelangiolesco a quei segni donatelliani che avevano materiato così profondamente gli inizi del suo maestro.

Lo possiamo chiamare per ora Maestro del monumento Grifoni, dall’inquietante figura del cardinale Matteo Grifoni conservata in S. Marcello al Corso che questo scultore ha plasmato nel 1567 c., pochi anni dopo la scomparsa di Michelangelo.

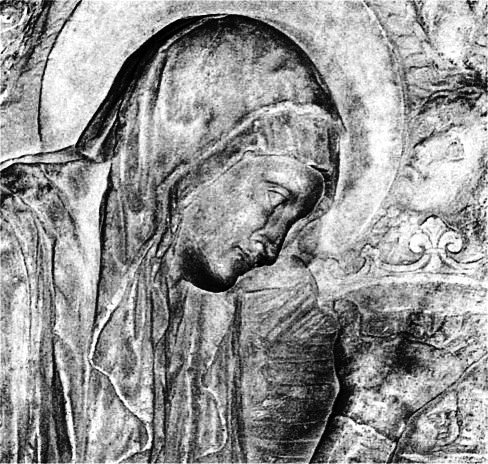

Dettaglio del rilievo romano; Donatello, particolare del rilievo Brancaccio

Osserviamo i dettagli: la testa appena sbozzata dell’angelo, nel rilievo romano, sovrappone goffamente la sua ala ai volumi della figura centrale senza tener conto della profondità, perché l’autore pensa la materia in termini di massa sconnessa. La testina sottostante infatti si deforma paurosamente, riassorbita da una magmatica sostanza inorganica. La testa dell’angelo di Napoli, che è il modello esplicito di quella romana, sovrappone invece la sua ala ai corpi vicini con una percezione acutissima della loro naturale concretezza fisica. A Roma viene esibita con orgoglio una intemperante foga materica, a Napoli vige un ipersensibile sperimentalismo che Donatello destinava a saldare progressivamente la superficie scultorea all’epidermide pittorica, in vista di una irripetibile osmosi.

La figura romana oscilla insensatamente in avanti, priva di baricentro, equivocando il lievissimo, straordinario movimento di quella napoletana che è giustificato con naturalezza dal trasporto in volo; la ridicola divaricazione delle gambe fa sorridere per la sua ingenuità.

A Napoli la figura scava una nicchia e la sedia vi si incunea in profondità con uno sconcertante virtuosismo; a Roma aggetta a rilievo in un indecifrabile ammasso squilibrato.

Rilievo Brancaccio; Rilievo romano

I visi degli angeli napoletani sono citati puntualmente nel rilievo romano, ma per lo scultore cinquecentesco è impossibile seguire la logica sfuggente con la quale Donatello sfida continuamente la verosimiglianza per accedere ad una irripetibile scrittura poetica, e nella sua scultura la collisione improvvisa dei profili può determinare solo un effetto di stridente dissonanza. Mentre a Napoli il polso dell’angelo affonda delicatamente nella nube, a Roma il massiccio polso michelangiolesco non sostiene la corona né riesce a piegarsi in profondità.

Ciò che a Napoli è frutto di una sperimentazione raffinata, spinta ai limiti di una intollerabile smaterializzazione, a Roma viene tradotto ottusamente nel magma trasandato e meravigliosamente negligente di chi ha la consapevolezza di essere un ardente continuatore dell’incompiuto michelangiolesco.

Se a Napoli era in corso una sfida sottile tra la massa inorganica e il disegno, tra impulso e controllo stilistico, a Roma impera invece l’esibizione involontariamente arrogante di una sfasata erroneità che sarebbe impensabile prima dell’esperienza michelangiolesca dell’incompiuto.

Particolari del rilievo Brancaccio; Tabernacolo del Sacramento eucaristico, 1432-1433, s. Pietro, Museo del Tesoro (dettaglio di sn)

Se Donatello fosse stato davvero l’autore del maldestro rilievo romano, negli anni immediatamente successivi al rilievo di Napoli, quindi tra il 1428 e il 1430, avrebbe ripetuto letteralmente, senza nessun motivo, le geniali improvvisazioni segniche che a Napoli aveva sperimentato in un momento di irripetibile improvvisazione creativa. E avrebbe, oltretutto, ripetuto quei segni esagitati dello straordinario rilievo napoletano nel contesto romano, dove stava coltivando invece l’impercettibile stiacciato del Tabernacolo Vaticano (1432-1433) che dell’espressionismo sperimentale dell’opera napoletana costituisce una delicatissima rettifica saggiamente adeguata alla moderata cultura locale.

E poi la frigida compostezza classica della figura adagiata di Santa Caterina che è sopravvissuta allo smembramento del sepolcro del 1430 in S. Maria sopra Minerva, tutt’altro che donatelliana, denota un progetto complessivo di severa impronta classicistica che doveva condizionare evidentemente tutto l’insieme dell’opera. E allora lo stile dei presunti rilievi donatelliani scomparsi nel 1500 dalla chiesa romana sarà stato semmai più vicino a quello dell’Annunciazione di Santa Croce (1435) che non a quello irrazionale e anomalo del rilievo napoletano, poichè a Roma la scrittura plastica sperimentale di Napoli non avrebbe stabilito nessun dialogo con la linearità asettica della figura della Santa.

D’altra parte, gli esiti estremi della ricerca donatelliana portano ad un estrema, lirica smaterializzazione e saldano la percezione retinica alla sensazione tattile del volume: impossibile collocare lo sconnesso rilievo romano nell’ambito di una indagine così rigorosamente concettuale della materia.

Donatello, particolare degli stucchi in S. Lorenzo (FI), 1435; Rilievo romano; Michelangelo, Madonna della Scala, 1490, in controparte, Casa Buonarroti, Firenze; Michelangelo, Tondo Pitti (1503 c), Bargello

Ci sono infine altri dettagli rivelatori. La posizione delle due braccia, nel rilievo romano, deriva esplicitamente da quella che si vede nel rilievo in stucco di Donatello in S. Lorenzo (1435) con la figura di Giovanni Evangelista: lo dicono la forma della mano rovesciata e dischiusa sul dorso e la rigidezza del polso che sostiene la testa.

Ma sovrapponendo questa consapevole memoria donatelliana alle forme del Tondo Pitti di Michelangelo ci si accorge che lo scultore romano ha ripensato gli etimi donatelliani applicando confusamente la sintassi michelangiolesca, con una percezione offuscata ma intensa dello snodo che porta dalla matericità fluida di Donatello a quella contratta e implosa del suo maestro. E una conferma decisiva viene dal confronto con la Madonna della Scala, che è la tappa fondamentale dell’intensa riflessione michelangiolesca sul linguaggio di Donatello.

‘Volendo contraffare la maniera di Donatello, si portò così bene che par di mano sua’, scrive Vasari a proposito della Madonna della Scala (1492) di Michelangelo, che poi fu considerata da Cosimo opera ‘singularissima’.

Ed è qui che è possibile verificare le ambiziose intenzioni dell’ingenuo autore del rilievo romano. Se rovesciamo in controparte la Madonna della scala vediamo emergere in tutta la sua evidenza la struttura compositiva che è stata adottata, seppure con una caotica mancanza di lucidità, dall’autore del marmo romano: la stessa forte sagomatura della massa, l’angolo netto che chiude il corpo, la fissa icasticità del volto della Madonna, le pieghe magmatiche della veste, il contrasto con la materia opaca degli angeli.

Michelangelo, s.Matteo, 1503-1504, Accademia, Firenze; Monumento a Matteo Grifoni

L’autore di questo irruente rilievo romano può avere quindi un nome, può essere il Maestro del monumento Grifoni, un michelangiolesco talmente affine a Jacopo Del Duca da potersi ipotizzare una collaborazione con il siciliano per le sue opere più acutamente espressionistiche e materiche, come il Tabernacolo di Capodimonte. Se il cardinale Grifoni è morto nel 1567, e se questa è la possibile datazione del suo monumento, i tempi dell’attività del Maestro del monumento Grifoni coincidono con quelli del geniale Jacopo Del Duca.

Il modello ideale di una tale convulsa ricerca materica può essere solamente l’affascinante s. Matteo del 1504. Il Maestro del monumento Grifoni è un autore che non sa pensare se non nei termini di forsennata e disordinata memoria dell’incompiuto della Pietà di Palestrina, e nel rilievo romano, se è opera sua, potrebbe aver voluto ripercorrere ossessivamente a ritroso l’itinerario della formazione stilistica di Michelangelo.

Questo maestro deve essere stato un affascinato allievo sconsideratamente fanatico, come lo era il magnifico scultore emulo di Arnolfo in S. Prassede, al punto da non riuscire a operare in nessun altro modo. Ed è possibile che proprio questa sua maniacale ossessione per la scabrosità dell’incompiuto lo abbia portato alla rovina e ad un’amara invisibilità nel momento sbagliato del tetro post michelangiolismo romano.

Pietà, attr. a J. Del Duca, Vaticano

Monumento Grifoni, particolare

J. Del Duca, Monumento Crivelli, S. Maria in Aracoeli

Questo inquietante irregolare mostra una grande affinità solamente con i modi e con lo spirito di Jacopo. La massa grumosa del suo Grifoni rievoca la densa visceralità del rilievo del monumento Crivelli, al quale potrebbe anche aver collaborato, e la scabrosa variante della Pietà tratta dai disegni per Vittoria Colonna, conservata dei Musei Vaticani, potrebbe essere opera non di Jacopo, ma sua; più che un’opera sbozzata in attesa di essere conclusa, questa formella sembra essere ancora una volta una forsennata esercitazione sull’incompiuto, assai vicina ai rilievi del Tabernacolo di Capodimonte.

Monumento Grifoni; Anonimo, Busto di Cristo già attribuito a Michelangelo, Galleria Borghese.

Il ristretto corpus di opere di questo maestro può includere, oltre al magnifico macigno corroso in San Marcello e alla formella vaticana, il forte Busto di Cristo della Galleria Borghese, già creduto una prova per la Pietà Rondanini e ora riconosciuto definitivamente come estraneo a Michelangelo, un’altra opera che risulta comprensibile solamente come frutto di un irresistibile desiderio di rivivere l’incompiuto michelangiolesco.

Le scabrosità del rilievo romano attribuito tanto incongruamente a Donatello si addicono al Maestro del monumento Grifoni, che ha esasperato la sconcertante contraddizione tra il grumo rappreso del volto del cardinale e la deriva materica del suo corpo.

Questo generoso scultore ha vissuto con una continua, febbrile emotività, la reverie di una sostanza organica che si trasforma sotto i nostri occhi in una cieca massa inorganica.

Già attr. a Michelangelo, Pietà di Palestrina, Accademia, Firenze

Crocefisso, attr. A Michelangelo (1563 c), legno

Oggi (5.10) un intervento di restauro ha riaperto il caso dell’affascinante Pietà di Palestrina (finora datata 1555 c.) e qualcuno ha ipotizzato che si tratti dell’opera di un michelangiolesco di fine cinquecento.

Ebbene, solo il Maestro del monumento Grifoni potrebbe essere l’autore della Pietà di Palestrina, e se anche fosse stato solamente il maldestro continuatore di un abbozzo del maestro la Pietà sarebbe comunque il suo splendido, emozionato capolavoro.

7.2014. Nella brutta mostra dedicata a Michelangelo dai Musei capitolini (luglio 2014) vedo la piccola scultura in legno con un Crocefisso abbozzato che conoscevo dalle foto e che mi aveva sempre molto incuriosito per la sua anomalìa. Adesso, dopo averla osservata bene da vicino, non credo affatto che possa essere di Michelangelo e databile al 1563: è vicina alla Pietà di Palestrina, altrettanto sgrammaticata anatomicamente e disordinatamente corrusca, e l’attribuisco senz’altro al mio irrequieto Maestro del monumento Grifoni.

Nota

Se uno scultore cinquecentesco ha operato per il completamento di un monumento disgregato di Isaia Da Pisa o dopo lo smembramento del monumento in S. Maria Sopra Minerva, negli anni 1573-1579, ha forse tenuto conto di una colta richiesta di opere in stile (un rilievo donatelliano alla Vallicella, vistosamente siglato e datato NCR 1533, è una copia parziale della Madonna Del Pugliese-Dundley, 1440 c. del V. and A. M), e chi lo ha proposto, poi, come opera di Donatello con la lettera del 1592 può averlo fatto in buona fede, soprattutto per la difficoltà che poteva avere nel distinguere tra i più ardui originali donatelliani (come il monumento Brancaccio) e questa robusta realizzazione così fuorviante e composita. L’autore del rilievo sembra aver approfittato dell’occasione di un eventuale rifacimento del monumento per creare il suo doppio omaggio a Michelangelo e a Donatello.

Il Monumento Grifoni è stato attribuito in passato a Vincenzo De Rossi, da Venturi (1936), e a Stoldo Lorenzi da L. Miotto (L’Urbe, 1939). Io ho scelto di leggere il breve articolo di Miotto solamente dopo aver concluso questa riflessione, e vi ho trovato una conferma interessante a quanto avevo già osservato autonomamente: l’ipotesi relativa alla Pietà di Palestrina conferma la mia idea di un legame del Monumento Grifoni con il gruppo dell’Accademia (giugno 2005), e leggendo solo adesso (2010) l’articolo di Miotto scopro che lo studioso aveva collegato tra di loro le due opere già dal 1939, nonostante appaia inverosimile la sua attribuzione del monumento Grifoni ad uno scultore accademico come Stoldo Lorenzi.

Nonostante Argan avesse a suo tempo affermato l’autografia di Michelangelo per il busto Borghese, non è stata ancora avanzata, che io sappia, nessuna ragionevole ipotesi attributiva alternativa che giustifichi l’alta qualità del pezzo, così rabbiosamente scavato, e la sua singolare posizione nell’ambito della maniera michelangiolesca.

2005-2010