Mobili

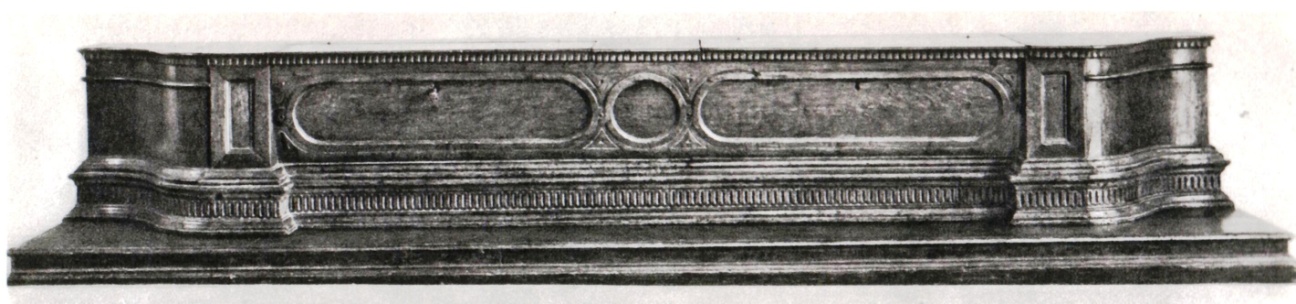

La Cassapanca del XVI sec. nel Castello di Monselice (foto) è forse la guglia estrema della specificità del mobile: in questa opera straordinaria vive un pensiero architettonico vibrante e arioso, prossimo a quello di Ammannati, che trascende la mera funzione del mobile per attingere il suo lirismo dalla memoria stessa dell’estensione del paesaggio; un edificio immisurabile che si materializza con un lirismo perturbante nell’estensione orizzontale per mettere a dimora uno spazio imponderabile all’interno di uno statico contenitore architettonico.

I mobili realizzati nello stile di Bartolomeo Ammannati hanno una straordinaria energia mutuata evidentemente dalla poetica michelangiolesca; le opere più energiche di A, Il ponte a S. Trinita (1571) e la scala (1559) del Ricetto della Laurenziana (1571) sono cardini stupefacenti innestati tra il mobile e lo spazio architettonico puro.

In Esteticità diffusa ho cercato di mettere a fuoco la specificità del mobile.

C’è una struggente reverie del mobile, come la chiamerebbe Bachelard, con la quale possiamo avvertirne quasi lo spazio imploso, rovesciato e capovolto verso di noi. L’intimità che a volte si crea con il mobile, per chi coltiva la propria solitudine, è la stessa che si crea in chi cerca e trova nell’abito una postura che nasconde, o esalta, la propria natura più profonda.

Nello spazio ci muoviamo, la scultura e la pittura sono nell’orizzonte del visibile, boe che orientano la macchina percettiva, ma un mobile anche se raramente, o un argento, possono essere dei corpi perturbanti che lasciano trasparire nella loro disarmante concretezza una vibrante energia concettuale.

Ho avuto familiarità per anni con la bella raccolta di arredi del Museo di Palazzo Venezia: la portantina napoletana; la grande cassapanca quattrocentesca con iscrizione; il grande armadio olandese del 1670 c, retorico come gli arredi visibili nelle stampe del tempo; la coppia di cassettoni lombardi o campani del ‘600, in ebano e intarsi in avorio; la cassa da suora quattrocentesca rivestita di pergamena dipinta; il bureau plat francese in stile Boulle, 1700; la grande credenza architettonica, toscana del 1500; e naturalmente la Cassa di Terracina, sec.XI.

Qualche anno fa mi sono accorto che la figura femminile scolpita da Ximenes per la sua Rinascita (Gnam, 1895) è seduta sulla Cassa di Terracina, che era stata ritrovata sei anni prima, nel 1889.

In Castel s. Angelo nella Sala del tesoro del tempo di Paolo III, che occupa uno spazio circolare antico, c’è un insieme stupefacente di arredi. Le grandi casse corazzate sono posate all’interno di un magnifico arredo ligneo che plasma lo spazio lungo le pareti, in uno degli insiemi di arredi più affascinanti che io abbia mai visto.

Ho visto degli integri e seducenti arredi dell’Ottocento al Quirinale e a Trieste, nei Musei Sartorio e Revoltella e nel Castello di Miramare.

Nei miei appunti sul patrimonio di Roccasecca (in rete) ho segnalato a suo tempo come opera di particolare interesse estetico il pulpito settecentesco di una chiesa locale.

A Milano nel 2004 ho visto una bella mostra del Museo di Castello Sforzesco: Sei secoli di storia del design del mobile. Al Castello c’è il raro Coretto di Torrechiara del 1450.

Ci sono edifici che mediano esplicitamente tra la dimensione del mobile e quella dell’architettura; penso al Palazzo dell’arte della lana a Firenze, fine 1200 con aggiunte, e agli edifici di Piazza S. Ignazio di Filippo Raguzzini (1727-1728), i bureau.

Arredo e musica. Le musiche sacre di Vivaldi, come la sua Gloria in re maggiore, e quelle di altri autori settecenteschi, hanno spesso una casta spazialità che rievoca l’austerità degli arredi di sacrestia, grandi mobili architettonici che possono essere strutturalmente più intensi dei più spettacolari arredi barocchi coevi.

La sala degli specchi di Amalienburg a Monaco (1734-1739), di Francois Cuvilliès, con stucchi di Zimmermann, è paragonabile, per simpatia strutturale, ai Concerti grossi di Handel degli stessi anni: 1740 (‘95).

Nel capitolo sulla Strategia Barocca ho sottolineato il rapporto esplicito che notai a suo tempo tra il grande letto lombardo con baldacchino di Somma Lombardo (del tardo 1500) e il Baldacchino bronzeo di Bernini in S. Pietro.

Le affascinanti credenze settecentesche captano con forza gli etimi borrominiani come le caffettiere in argento coeve; in questi due casi un’intera tipologia è permeata di qualità grazie ad una fonte di altissimo livello qualitativo.

Nei musei e nelle mostre di antiquariato mi capita ogni tanto di imbattermi nelle grandi credenze settecentesche, che possono avere un livello creativo di perturbante intensità; e l’effetto che hanno su di me, evidentemente, è dovuto all’attrazione fortissima che ho sempre provato per l’opera di Borromini (cfr. Esteticità).

Gregori pubblicò nel suo libro del 1966 delle opere eccezionali che evidentemente non sapeva come leggere criticamente: la sedia del XIII di Anagni, la Cassa di Terracina (datata erroneamente al sec. XII), il Sedile a pozzetto del M. Horne, la sedia pieghevole da Arquà (Torino), lo Sgabello Strozzi di NY (Met), la cassapanca ‘vasariana’ di Palazzo Davanzati, il trumeau veneziano di Cà Rezzonico, un cassettone lombardo-veneto (coll. privata), un mobile a cassetti dell’alto veneto, una libreria romana.

Augusto Pedrini, con Il mobilio del 1969, ha raccolto una straordinaria documentazione. Nel suo libro, dopo un’intelligente introduzione del contesto, con ambienti, soffitti e stucchi, si snoda una rassegna magnifica di opere, dalle grandi cassapanche e dai sedili di Monselice e del Museo Bardini ai mobili più interessanti di Palazzo Venezia, ai cassoni, alle grandi cornici, ai portali in marmo, alle porte, ai candelabri, ai grandi leggii, ai cori e agli armadi da sacrestia.

Vasi comunicanti. Esteticità, con il mobile che amo di più, il magnifico Trumeau settecentesco di Cà Rezzonico, che ho cercato di leggere criticamente.

Libri

1964. Mario Praz, La Filosofia dell’arredamento (ristampa 1993). La cura maniacale dello scostante P è interamente dedicata all’aspetto documentario ed erudito dell’arredo, con attenzione soprattutto per l’Ottocento neoclassico.

1966. Mina Gregori, Gli stili in Italia.

1969. Augusto Pedrini, Il mobilio. Gli ambienti e le decorazioni del Rinascimento in Italia. Secoli XV e XVI. Belle foto in bn nel libro monumentale esclusivamente visivo.

1969. A. Gonzales-Palacios, Il mobile nei secoli, vol.1 e 2.

1981. Mina Gregori, R. Ruotolo, L. Bandera Gregori, Il mobile italiano, I Quaderni dell’antiquariato. Questa pubblicazione, nonostante la presenza dei disegni, ripropone solamente gli stereotipi più banali limitandosi alle notizie accurate sugli autori.

1981. Silvano Colombo, L’arte del legno e del mobile in Italia. Nel libro sono illustrati tra l’altro tutti i mobili più importanti del museo di PV. Una sezione iniziale è dedicata ai mobili da sacrestia e agli arredi in legno più antichi, come la porta di s Sabina. Peccato che l’opera sia rovinata dalle brutte foto, dall’assoluta mancanza di confronto con i disegni e dall’assenza di vedute di interni.

1984. Peter Thornton, Il gusto della casa. Storia per immagini dell’arredamento 1620-1920. T continua il progetto di Praz, illustrando l’arredo attraverso le immagini dell’epoca. Acquistato in rete, è introvabile e molto raro.

1986-1988. E. Drury, Segreti di bottega. Tutte le nozioni tecniche sul mobile.

1999. Riccardo Montenegro, Abitare nei secoli. Storia dell’arredamento dal Rinascimento ad oggi. Un lavoro divulgativo che ha il merito di guardare all’insieme del contesto.

1992. AA.VV. a cura di Helena Hayward, Storia del mobile. Rassegna esaustiva dei mobili di tutte le nazioni, con un materiale documentario di qualità mediocre, ma completo e di grande utilità.

2014. Tavolo Righi. Mi sono interessato per la prima volta ai singolari mobili americani dell’Ottocento dopo aver letto un interessante articolo di Thatcher Freund (Selezione,1994) sul tavolo ‘Thomas Willing’ in stile Chippendale, Filadelfia, sec. XVIII.

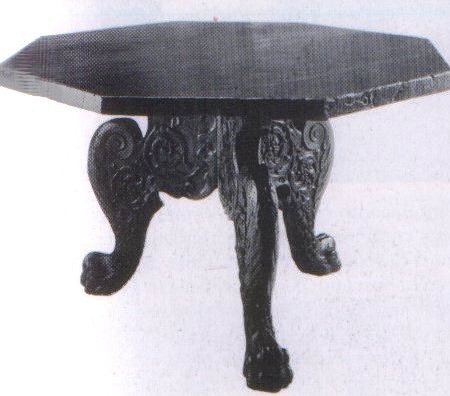

Quando ho visto il magnifico tavolo al Righi, con le sue vaste forme eccentriche e perentorie, ho pensato: Ottocento americano?

Il Tavolo Righi

Il monumentale e affascinante tavolo conservato nell’ambiente antistante la Segreteria del Liceo Righi (Roma) potrebbe essere uno splendido tavolo da gioco americano databile agli ultimi decenni dell’Ottocento, se non prima.

Le sue maestose forme architettoniche e il suo impianto insolito rievocano la suggestiva energia plastica degli esemplari americani più noti, tutti datati alla metà dell’Ottocento, mentre l’inconsueto, vasto piano ottagonale deriva esplicitamente dal modello remoto dei tripodi ottagonali cinquecenteschi (v, tra gli altri, l’esemplare del Museo Sforzesco di Milano), una forma che è poi sopravvissuta nei tavoli da gioco italiani del Settecento e dell’Ottocento, notevole soprattutto in un tavolo da gioco italiano in noce del 1880 assai vicino al tavolo Righi, che si differenzia però per la sua ostentata monumentalità plastica.

Tavolo ottagonale in noce, Firenze, sec. XVI, coll. Privata inglese; Tavolo ottagonale con tarsie, fine XVI, Roma o Bologna, Lonra, V&A; Tavolo da gioco Italiano in radica di noce, 1880, mercato antiquario.

Il perentorio linguaggio stilistico con il quale è stato redatto il tavolo Righi sembrerebbe aderente a quello dei grandi mobili americani pubblicati da Joseph T. Butler nella Storia del mobile curata da Helena Hayward (Londra, 1992), opere singolari che mostrano come ogni tipologia sia stata plasmata in quella cultura emergente con la stessa vigorosa retorica storicistica, in forme di solenne, eclettica monumentalità:

Daniel Pabst, Credenza in noce, Filadelfia, 1870 circa

Letto in noce della Berkey and Gay Company di Grand Rapids (Michigan), 1876 circa.

A destra: Tavolo da pranzo in mogano, New York, 1840 circa

Il tavolo Righi è probabilmente in noce impiallacciato in mogano. L’ispezione di un esperto restauratore, soprattutto nella parte inferiore, può identificare, oltre ad eventuali segni identificativi della fabbrica (incisioni, nomi, date), i segni di eventuali restauri passati, studiando il tipo di incastro, la forma dei chiodi, ec.

4. 2014