Pubblicità

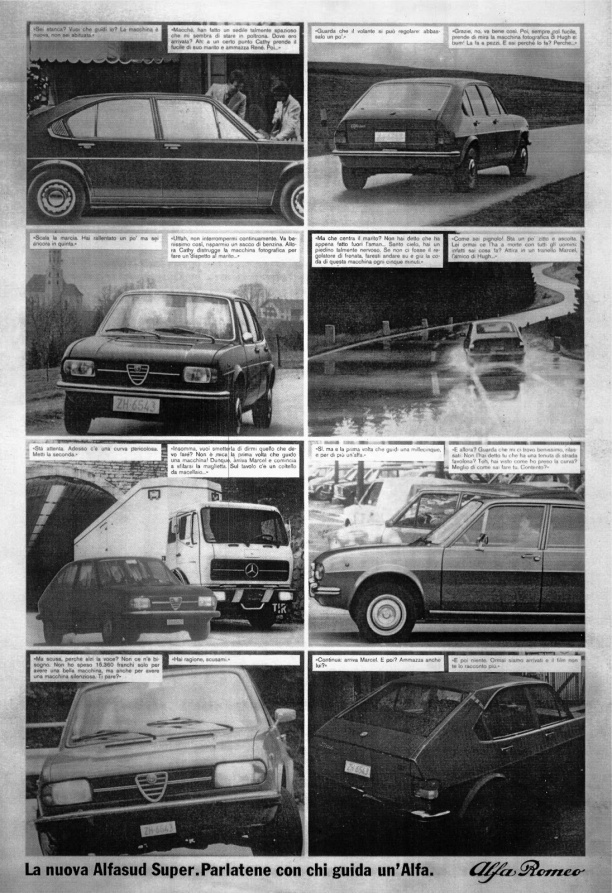

Pubblicità STZ per Alfa Romeo

La Pubblicità estende prepotentemente al Novecento il lascito della retorica barocca che prevedeva, che prevede, una doppia interpretazione letterale dei testi figurativi come sistema culturale pianificato da norme vincolanti. La P impone infatti all’attenzione delle immagini enigmatiche che sollecitano sempre una doppia risposta e una doppia interpretazione.

Considerando questo suo limite fondamentale, questa passiva sudditanza a un sistema artificioso del passato, è inevitabile che siano rarissimi i casi di Pubblicità autenticamente creativa, come è il caso entusiasmante dell’agenzia STZ guidata negli anni ’80 da due svizzeri, H.R.Suter e l’art director F.Tschirren, e da una italiana, V. Zucchini (v STZ pubblicità creativa).

Nella conferenza che ho tenuto nella Biblioteca comunale di Borbona nel 2003, La televisione, la pubblicità, i video, sono arte figurativa? ho illustrato passo per passo un mosaico di programmi televisivi che avevo registrato per mostrare come le presunte interruzioni della pubblicità non siano altro che il completamento di un progetto complessivo che salda l’immagine televisiva a quella pubblicitaria con la sua remota matrice storica nel gusto Barocco, il quale prevede che ogni evento spettacolare, che sia drammatico, come le notizie del telegiornale, o teatrale e letterario, film e fiction, venga ridimensionato nell’intermezzo dalla forma allegorica della sequenza pubblicitaria che agisce come una raffigurazione della Vanitas.

Perché laddove assistiamo all’esaltazione della merce, del nutrimento o della cura del corpo, siamo di fronte in realtà alla fossilizzazione visiva di dettagli della vita reale, e queste immagini del cibo e degli oggetti sono ripetute sistematicamente e ossessivamente perché riflettono come in uno specchio la nostra attitudine a ripetere inconsapevolmente gesti sempre uguali; e anche la continua presenza di stimoli sessuali, all’interno di questo schema ripetitivo, rispecchia la frequenza delle fantasie erotiche di ognuno.

Questo inquietante specchiarsi dei nostri limiti, nella P, non è il frutto di una inesistente consapevolezza degli autori, si tratta di un congegno specificatamente barocco che non ha mai smesso di sovrapporre l’esaltazione emotiva dello stupore al monito moralistico del memento mori.

Il fastidio che si prova per l’interruzione pubblicitaria nasce dalla percezione indistinta che abbiamo della messa a nudo di tutto ciò che noi stessi facciamo continuamente, e a volte si prova addirittura sollievo nell’improvvisa apertura liberatoria di un’interruzione pubblicitaria che ci disintossica dall’atmosfera ipnotica di un film morboso.

Insomma, qui agisce un interessante paradosso barocco: se nelle notizie drammatiche del telegiornale sperimentiamo una sottile disattenzione per eventi catastrofici che non ci toccano personalmente e se nel racconto filmico o televisivo entriamo nella vita di altri senza esserne toccati, nella sequenza pubblicitaria siamo costretti invece, proprio dalle forme più fastidiose, dalle voci troppo dolci e dall’irritante ingenuità delle sigle musicali, a ricordare che gran parte dell’esistenza è materiata di stereotipi e di ripetizioni insensate oscurate dalla consuetudine.

Ci assopiamo nell’astrazione ipocrita del dolore altrui e del racconto straniante della vita di altri, con la finzione filmica, per svegliarsi improvvisamente, in una sorta di dormiveglia della coscienza, con il monito indiretto della pubblicità che ci riporta alla percezione di una realtà banale che ci riguarda personalmente.

D’altra parte, chi sente il bisogno di avere la televisione eternamente accesa vive più intensamente questo specchiamento del tempo reale, mentre chi avverte una pur limitata consapevolezza di quanto sia ripetitiva la serie dei nostri gesti e pensieri e di quanto siano dominanti gli stereotipi verbali e gestuali sfugge più facilmente all’ipnosi della pubblicità.

Un antidoto all’assuefazione esiste: guardare, sempre più raramente, le forme pubblicitarie senza memorizzarne il contenuto commerciale e osservando solamente le soluzioni formali.

Un burlone ha detto che purtroppo ci sono dei brutti film che interrompono della buona pubblicità, e spesso questo è vero: il film invecchia mostrando le rughe della sua arretrata realizzazione tecnica, e funziona sempre meno, mentre lo spot più recente viene realizzato con la freschezza di una tecnologia sempre rinnovata e con tempi di percezione a volte gradevolmente stimolanti. E poi i contenuti deteriori e l’ipocrisia demagogica che apprezziamo in un mediocre film commerciale sono assenti nella pubblicità, che si limita a rispecchiare appunto, per simpatia, come se fosse un organismo fisiologico, gli stereotipi che ci dominano nella realtà.

C’è una ripresa iconografica che forse nessuno ha mai notato: la pubblicità della Coppertone illustrata da Joyce Ballantyne nel 1953 deriva esplicitamente dalla scena dipinta da Filippino Lippi nella Cappella Carafa di s Maria sopra Minerva dove, nella lunetta con la vocazione di Tommaso (1488-1493), un bambino gioca con un cagnolino bianco (v Le forme dell’Illustrazione).

Ecco, é questo che fa la pubblicità, estrae un frammento della vita quotidiana per spostarlo nel mosaico di una storia collettiva.

Nella Carafa il dettaglio allude alla normalità della vita di Tommaso che vive in attesa di un evento straordinario (il colloquio rivelatore con il crocefisso), mentre nella pubblicità il dettaglio si inserisce, al contrario, in un vasto impianto narrativo a mosaico dislocato nel tempo e nello spazio per confermare la tenuta della normalità.

Il Ratto di Proserpina (1622) di Bernini permette di capire chiaramente come funziona il congegno retorico barocco perpetuato anche dalla Pubblicità e che ogni volta presuppone almeno tre tipi diversi di interlocutore.

L’osservatore incolto vede nel gruppo solamente una cruenta scena di violenza mediata dalla finzione teatrale, mentre l’intenditore d’arte del tempo coglie una vivace rivisitazione della figurazione ellenistica, dove il pathos è aristotelicamente frenato da una catartica raffigurazione della corporeità; ma é l’erudito che legge più chiaramente in filigrana il significato nascosto di questa configurazione, suggerita probabilmente dal committente stesso, il pontefice Urbano VIII, che fece apporre nel basamento un distico moraleggiante: Plutone, con la sua forma di vecchio nudo, è anche l’immagine iconografica de Il Tempo che rapisce la Bellezza.

Ci sono quindi tre strati che si sovrappongono tra di loro: l’immediata, sensoriale suggestione dell’evento, la trasparenza della forma antica che fa da modello, il monito cristiano che si sovrappone al mito antico precristiano, la bellezza effimera rapita dal Tempo.

Ecco, l’allegoria barocca, che permette livelli diversi di lettura selezionando il fruitore, è la matrice della specificità pubblicitaria, il ritorno indolore nella contemporaneità dell’enigma barocco innestato nella vita quotidiana come inconsapevole e inavvertito monito.

Questa lettura sdoppiata e ambigua è quella che si ritrova nelle forme creative più controverse che segnano la creatività novecentesca e attuale: la Pubblicità, appunto, e l’arte contemporanea, due forme che sono radicalmente condizionate dal mercato nella stessa misura e ambedue legate forzatamente a suggestioni inavvertite.

La forma del tableau vivant è condivisa da queste due forme creative. Nella colta pubblicità STZ ( ) un’espressione volgare è scomposta in due segmenti che la decostruiscono; nella Mozzarella in carrozza (1970) di De Dominicis, analogamente, un’innocente espressione comune viene materializzata in un tableau vivant plastico, dove una massa nera, la carrozza, ospita al suo interno un punto di luce bianca, la mozzarella.

E questa vicinanza della P con le forme manieristiche del tardo post concettualismo novecentesco è significativa, perché autori come Warhol e Cattelan hanno avuto una formazione pubblicitaria e non propriamente artistica.

Autori come Duchamp hanno abbandonato presto la mediocre pittura che facevano per adottare il comportamento ludico degli umoristi ottocenteschi coniugandolo, senza saperlo, alla tecnica dello spaesamento vigente nel mondo popolare degli ex voto, ripercorrendo ciecamente la stessa combinazione di ironico e di tragico che materia le forme allegoriche e quelle del sillogismo scolastico che stavano alla base dell’estetica barocca e adesso della pubblicità.

Il tableau vivant, come ulteriore forma dell’attuale retaggio del sillogismo scolastico, ha il compito, come la forma dell’allegoria pubblicitaria, di proporre la messa in scena di un seduttivo illusionismo capace di declinare la confusa e sfuggente percezione della realtà nell’accattivante scenario di un ipnotico verosimile.

David Lynch; Spot pubblicitario per Nissan Micra 2002; dipinto di Man Ray.

Vasi comunicanti. In Principi: la Televisione come arte popolare e STZ Pubblicità creativa (2001),

I libri

1990. Gian Luigi Falabrino, Effimera & bella. Storia della pubblicità in Italia. Magnificamente illustrato.

1982. La rivista Nuovo, Rivista italiana di pubblicità, è stato un raro tentativo di riflettere in senso interdisciplinare sulla Pubblicità, imparagonabile alle brutte riviste di settore. Nel bellissimo numero 1 (1982), l’unico in cui figurava come art director solamente Fritz Tschirren, al quale si deve la grafica raffinata della rivista appena nata, c’era un’intervista di Suter (STZ) a Schirner (GGK), con una foto di S con Beuys, ed esempi della severa pubblicità GGK. Nel n. 2 (1982), c’era una bella rassegna sulle tipologie pubblicitarie degli anni ottanta, con un uso gradevole dell’immagine, dei testi e delle interviste, con un livello che ha un equivalente qualitativo solamente in Progresso Fotografico. Nel n.3, 1983, erano esaltati i rapporti con il cinema.

Anche la copia di Max del 1998, dedicata agli spot, costituisce una rassegna interessante di soluzioni creative.

1998. La rivista Max ha offerto a suo tempo degli eccellenti VHS con le pubblicità di tutto il mondo: 1998, 2000, 2002.

Ciak ha offerto nel 2003 un’interessante raccolta di spot realizzati da registi di cinema, da Fellini a Wenders.

Hurrà, hurrà. spot, 1987, a cura di G. Laudato, è una raccolta invece di tutti gli stereotipi più fossilizzati, con un linguaggio che ha un equivalente nei testi corporativi più mediocri dei fanatici del Fumetto. D’altra parte il mensile che offriva in dono il libro, PubblicitàDomani, era una grigia pubblicazione esclusivamente corporativa.