Fedor Dostoevskij

In Delitto e castigo (1866) Dostoevskij crea degli spazi architettonici che si plasmano per contrarsi addosso ai corpi, come quella cavità atrocemente implosa e anossica nella quale si rifugia in continuazione il protagonista e come la stanza nella quale lo stesso incontra una ragazza, uno spazio che si deforma come in un incubo. Luoghi che risentono del morboso respiro ansioso di chi li abita.

Fedor Dostoevskij, L’idiota, 1868-1869

Traduzione, postfazione e note a cura di Laura Salmon (2013, IV edizione BUR 2016)

D scrive il romanzo in fuga dai creditori: prima in Germania, poi a Ginevra, nel 1867, infine a Milano e a Firenze. L’opera esce a puntate nel 1868 su il Messaggero russo (Russkij vestnik) e in volume l’anno dopo, nel 1869.

La figura di Myskin è stata accostata da Renè Girard, (Dostoevskij dal doppio all’unità, 1953. It. 1987) al Chisciotte di Cervantes e ai precedenti modelli romantici di Jean Paul e di Nerval, da Sergio Givone (Dostoevskij e la filosofia, 1984) alla tradizione del folle di Dio, e da Dostoevskij stesso a Cristo, ma Laura Salmon nel suo bellissimo saggio polemizza civilmente con chi ha cercato nelle stesse confuse dichiarazioni di D una chiave di lettura esterna al testo e invita (crocianamente) a giudicare il romanzo per la sua realtà letteraria.

D’altronde sappiamo dalle lettere di D quanto la stesura caotica del romanzo lo abbia angustiato e quanto la scrittura sia stata l’unica possibilità che lo scrittore aveva di mettere ordine nel labirinto delle suggestioni indistinte che lo disorientavano. D in quel momento era provato dal devastante vizio del gioco, dai lutti familiari e dalle crisi di epilessia, una fase angosciosa della sua vita che la moglie Anna ha documentato nel duo diario (cfr. Salmon 2013).

Parafrasando ciò che Jung disse per l’Ulisse di Joyce (nel libro non c’è nessun Ulisse, tutto il libro è Ulisse), ne L’idiota non c’è solamente Myskin, tutto il libro è Myskin, perché i dialoghi ansiosi e le ossessioni febbrili che materiano tutto questo romanzo costituiscono la zavorra, la materia opaca senza la quale l’ipersensibilità di Myskin non sarebbe percepibile. La forma discontinua del testo, dove gli stupefacenti brani dedicati alla solitudine di M e alla sua penosa presenza nel mondo sono soffocati dalla massa compatta, a volte inutilmente tediosa, dei dialoghi e degli intrecci della vita degli altri, tutto sembra dettato dalla volontà esplicita di esaltare l’anomalìa e la dissonanza del comportamento poetico di M che non può adeguarsi al comportamento in prosa del mondo che lo circonda.

Il romanzo è costruito fin dall’inizio su questi dialoghi nervosi e disorientanti che collegano paradossalmente tra di loro persone e situazioni diverse in una febbrile strettoia temporale e spaziale del tutto irreale, in uno spazio anossico dove tornano sempre gli stessi nomi e dove si allude con snervante insistenza a qualcosa di terribile che deve ancora accadere. Come accade spesso nei romanzi di D, anche qui domina uno spazio che si contrae paurosamente a ridosso delle figure, uno spasmo della materia che trascina tutto verso l’esito finale nel quale lo smottamento tellurico finalmente si spegne.

Nelle prime pagine ci sono già due riferimenti drammatici alla vita dell’autore, l’epilessia, il mal caduco che M dichiara subito a chiunque incontra, e l’episodio della sadica fucilazione simulata che nel 1849 coinvolge D durante la prigionia. Myskin oltretutto è reduce da una casa di cura svizzera, e D nel 1867 stava scrivendo il romanzo a Ginevra.

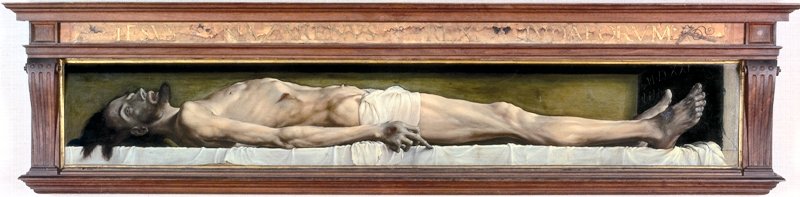

Hans Holbein il giovane, Cristo morto nella tomba, 1521, Kunstmuseum, Basilea

Nel 1867 D vede a Basilea il Cristo morto dipinto da Holbein, un quadro che materializza l’incubo dello spazio soffocante, e lo inserisce in due luoghi del romanzo.

M è turbato della visione dalla copia della tavola che trova in casa di Rogozin, e se afferma che questo dipinto può allontanare dalla fede non lo fa perché il corpo appare sigillato nel terribile spazio della tomba e sembra quindi impossibilitato a risorgere. M sostituisce alla fede religiosa la sua compassione rivolta indiscriminatamente verso tutti gli esseri viventi che soffrono, da Nastasja Filippovna all’assassino che la uccide, è ossessionato dal viso della donna, che lo spaventa, e dagli occhi di R, che avverte ovunque vada, perché il viso di N e gli occhi di R lo fissano dal fondo del tunnel oscuro della sua percezione malata nel quale si concretizza ossessivamente, con tutta la sua ineludibile evidenza, il dolore del mondo. E’ questo che M vede nel dipinto, un dolore cieco privo di consolazione, la sua stessa radicale solitudine.

Ne L’idiota D ripropone il paradosso che inquieta in Delitto e Castigo (1866) laddove l’assassino uccide ferocemente con l’ascia due donne, una delle quali occasionalmente, in una atmosfera di ipnotico stupore che nega quasi l’orrore, il sangue, il rumore dei corpi spezzati, la percezione sensoriale stessa dell’evento tragico, perché immediatamente prima l’orrore di questa violenza è già stato vissuto e consumato nell’angoscia onirica del cavallo massacrato di botte. Quando Myskin trova Nastasja morta in casa di Rogozin non ha nessuna reazione, non è sconvolto, perché la violenza irrazionale dell’omicidio è l’esito tragico che M ha sempre intuito e aspettato, e adesso si preoccupa solamente di consolare R, si siede inebetito accanto a lui condividendo il suo dolore, come ha condiviso il dolore intollerabile di quella figura umana schiacciata nella tomba.

Con questa atrofizzata percezione dell’evento drammatico M regredisce alla sua condizione di demente perché la sua penosa avventura nella realtà della sofferenza degli altri si è conclusa.

La compassione lo ha attirato fuori dal disagio mentale, lo si intuisce dal racconto della donna derelitta che M conosce in Svizzera mentre si sta curando, e questa compassione lo spinge a forza nel caos del mondo esterno alla sua mente fino al compimento catastrofico che di quel mondo conferma la disastrosa e cieca complessità.

L’attraversamento febbrile del mondo degli altri induce M a desiderare il ritorno allo stato stuporoso che lo protegge nella malattia stessa, lo dichiara implicitamente quando descrive la condizione estatica che precede il momento dell’attacco epilettico, una descrizione che nella lettura si sovrappone a quella del condannato a morte che percepisce la ricchezza della vita solamente nei pochi secondi che precedono l’esecuzione. E questo stato stuporoso, che ne L’I confina con il dolore dell’attacco epilettico e della morte, fa pensare alla sconcertante descrizione di trasognata beatitudine che Montaigne fa dei momenti drammatici che seguono l’incidente che quasi lo uccide (cfr. Bakewell, 2010).

2017