Nella crisalide

Egli del continuo nelle composizioni delle figure sue era molto poetico ( ) con terribilità di cose stravaganti

(G. Vasari, Vita di Rosso Fiorentino)

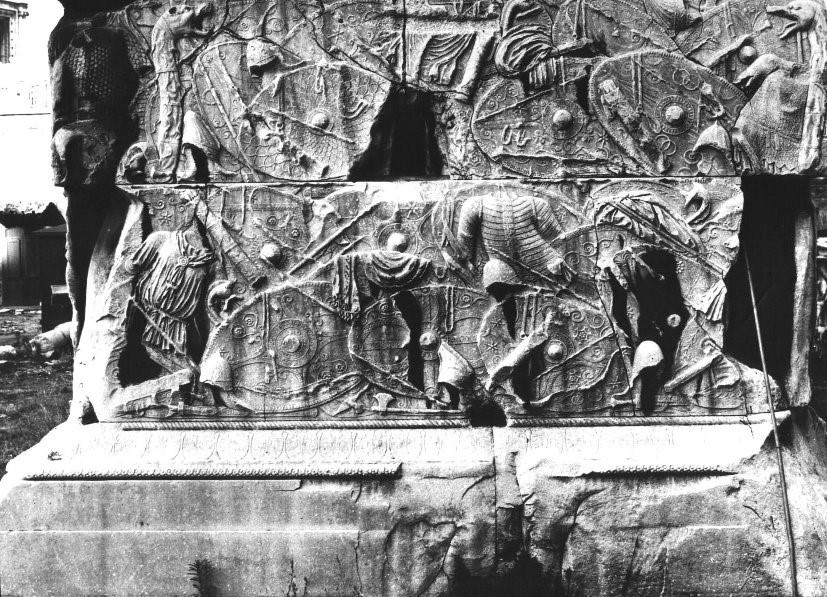

Rosso Fiorentino, Mosè difende le figlie di Jetro (1523-1524),Uffizi; Maestro delle imprese di Traiano, Colonna di Traiano,113 dc. particolare del basamento con trofeo di armi.

Un dipinto straordinario di Giovan Battista di Iacopo dé Rossi, d. Rosso Fiorentino (1540), mostra la perturbante stratificazione di segni che può addensarsi nell’opera quando l’autore è trascinato irresistibilmente nel travaglio che spinge il dolore individuale a trasmutarsi in esperienza collettiva.

Nel Mosè difende le figlie di Jetro (1523-1524) i corpi sono svuotati di materia organica come nella panoplia di armi della Colonna Traiana.

Quando cominciamo a guardare questa superficie dipinta siamo già in collisione con la sua struttura, irretiti in un mosaico scomposto di fratture irreparabili. Questi corpi, devitalizzati e svuotati come i cartigli di un frontespizio librario, franano rovinosamente verso di noi e ostruiscono ottusamente lo schermo del visibile.

Nel solco inaridito di queste lesioni i lacerti minimi di spazio e di luce sono contratti con sterile crudeltà nel campo di una tormentosa anossia, laddove l’impasto acido del rosso e del verde implode verso il fondo in fenditure e in loculi impraticabili.

Il Mosè è materiato interamente da dissonanze. A differenza di tutte le altre opere di questo pittore, qui non c’è niente che possa definirsi attraente, ogni dettaglio in questa ossessa mappatura dello svuotamento viscerale del corpo è devitalizzato con un feroce accanimento da chi ha cercato una forsennata poetica dell’erroneità.

All’inizio dello scandaglio la macchina percettiva era stata sollecitata dalla fascinosa memoria dei sarcofagi romani e della panoplia di armi della Colonna Traiana, ma poi questo congegno della dissezione visiva si è insabbiato nel sedimento indecifrabile della parte più alta del dipinto e da lì lo sguardo deraglia disordinatamente verso una zona neutra di desolazione, in basso, dove riemergono in superficie i simulacri di corpi cartacei privi di consistenza.

Lungo la faglia insensata che risale a destra il pittore ha sperimentato il piacere morboso e liberatorio del non saper dipingere. Al culmine di questa faglia dissestata, al confine estremo, nell’angolo di destra, il percorso è sigillato dagli sconcertanti profili compressi e cancellati uno sull’altro. E quella attònita figura di donna inanimata è una boa inerte, un perno visivo che calamita senza motivo lo sguardo sgomento di chi non sa cosa vedere.

Rosso Fiorentino, Allegoria, 1521, Los Angeles

Le forme del Mosè sono corrose da una negligenza intenzionale, l’autore ha rinunciato allo splendore del colore acuto della Deposizione di Volterra (1521) e alle magnifiche forme spiritate dell’Allegoria di Los Angeles (1521), e ha dimenticato la pittoricità delicatissima dei suoi ritratti; qui ha dipinto come se fosse un maldestro collaboratore di bottega, ha cercato la febbrile libertà di sperimentare quella superficialità grammaticale e sintattica che viene tollerata solamente nei piccoli maestri meno colti, come accade al magnifico scultore arnolfiano del monumento Anchier in S. Prassede.

Urna cineraria etrusca, 80-90 ac, Volterra; Arnolfo di Cambio, Figura dalla dispersa Fontana pedi platee, 1278.1281, Perugia

‘Una mossa polemica che non va oltre il motivo che la sollecita’, scriveva uno studioso nel 1968. Il Mosè non va oltre, certo, la sua materia esiste nel momento precario dello scandaglio visivo, si consuma sotto i nostri occhi prosciugando un contenuto narrativo che ormai è irrilevante, ma non è una sterile mossa polemica, è anzi il limite estremo di una esasperazione incondizionata del linguaggio poetico che può essere giustificata solo in un contesto infinitamente più esteso dei ristretti limiti storici della pittura rinascimentale italiana e della vicenda personale del Rosso Fiorentino, perché nel Mosè rivive la memoria acre della plastica dissonante di Arnolfo di Cambio, e attraverso questo filtro rivive la materia stremata e scheggiata delle urne cinerarie etrusche.

Ciò che può turbarci nel dipinto del Rosso è la presenza incontrollabile e sfuggente di un pensiero arcaico che la cultura etrusca ha vissuto con la più grande intensità, il conflitto mai risolto tra la visione del mondo degli inumatori e quella degli inceneritori, tra chi immagina il corpo fossilizzato dopo la morte in una rigida icona sottratta alla storia e chi lo avverte invece nel suo fluire inquieto in forma di cenere.

Il Rosso ha rivissuto in tutta la sua drammatica complessità la necessità, l’autenticità, della forma dissonante delle urne etrusche, dove la figura imposta dagli inumatori romani è stata plasmata da una più raffinata cultura sottomessa con un’insidiosa, poetica erroneità che aveva lo scopo di attirare la figura degli inumatori nella slavina della materia smottante degli inceneritori.

Sarcofago di Portonaccio, 180 c, Museo Nazionale Romano

Nel Mosè un pittore tormentato, destinato a togliersi la vita ‘da se stesso’, ha trascritto quello che doveva essere il suo turbamento più intimo, la sofferenza di non essere l’autore de Il serpente di bronzo e del Giona della volta Sistina (1511-1512) e di non essere né lo scultore della struggente panoplia di armi della Traiana né quello dello sconvolgente Sarcofago di Portonaccio (180 dc c., ritrovato nel 1931), del quale non può non aver visto con emozione delle varianti oggi sconosciute, se non l’originale stesso.

La reverie del corpo senza vita

Particolare del Monumento celebrativo di Adamklissi, Romania (105-107 dc); Adamo ed Eva, sec. XII, Pulborought

Il ricorso alla poetica dell’erroneità di Arnolfo e delle urne etrusche ha spinto questo pittore ad esasperare il dolore della sua irrefrenabile irrequietudine fino a spostarlo e a disseminarlo all’interno del corpo nella forma invisibile di un violento, immateriale cinghiale di sabbia, e il Mosè mostra un corpo vissuto visto dall’interno, un corpo di visceri denudati che conosciamo nelle forme più dolorose dell’arte del passato, con lo scabroso Monumento rumeno di Adamklissi del tempo di Traiano (105-107c), scolpito da un soldato sei anni prima della panoplia di armi ideata dal raffinato autore della Colonna, e con l’Adamo ed Eva romanici di Pulborought, una delle tante reverie visionarie del corpo rovesciato.

Questo è il corpo che si scioglie tragicamente nel dolore in Tito Lucrezio Caro (54 c), che nel De rerum natura trascrive in versi la prosa con la quale Tucidide aveva raccontato la peste di Atene: ‘..l’infezione ( ) scendeva sin dentro il cuore dolente / allora sì che crollava ogni trincea della vita’.

Parole che forse Il Rosso leggeva, se aveva, come scrive Vasari, ‘buoni termini di filosofia’.

E’ l’irrimediabile dolore del corpo descritto da Antonin Artaud: ‘un uomo in cammino ( ) trascina dietro di sé il proprio dolore’ (Frammentazioni, 1945-1947).

Incisione da Rosso Fiorentino, La carità romana, 1542; Donatello, Particolare del Pulpito, 1461-1466, S. Lorenzo, FI

Con il Mosè il dolore di Giovan Battista di Iacopo si è trasmutato in una radicale e irripetibile forma poetica materiata da fratture insanabili che permettono a chiunque, in ogni altro tempo, di riattraversare con sgomento quel dolore senza soffrirne le conseguenze.

La cavità devitalizzata che ospita senza motivo le figure insensate del Mosè è analoga a quella dell’Andito della Laurenziana, realizzata nel 1559 da Bartolomeo Ammannati su progetto di Buonarroti, dove ogni segmento plastico denuncia la sua stuporosa mancanza di ruolo costruttivo.

La dolente e trasognata fragilità del dipinto è paragonabile alle forme più struggenti della musica dei primi decenni del Cinquecento, ai brani più delicati di Antonio Caprioli (Una leggiadra nimpha, 1500) e alle opere più intense di Josquin Desprez (1450-1521), come l’affascinante mottetto Domine in furore tuo.

Jacopo Carrucci il Pontormo (1557) disegni per gli affreschi già in S. Lorenzo (FI) distrutti nel 1738; Rosso Fiorentino, disegno

L’ostentazione del disagio e del parossismo, in questa opera del Rosso, evocano la pittura visionaria dei danubiani, legata alla riscoperta di Lucrezio.

La superficie del dipinto è plasmata da forme che corrispondono alle profonde stigilature sulla pelle viva del marmo dei sarcofagi antichi, che i mobili più intensi del tempo imitavano ‘a modo di sepoltura’ (Vasari).

E la sua radicale scrittura in versi colloca il dipinto nel cuore della più dolente avventura cinquecentesca, quella della melanconia, un tracciato perturbante che porta dalla memoria viva del trecentesco Jacopo de’ Benedetti d. Jacopone da Todi a Petrarca, a Leon Battista Alberti, a Michelangelo Buonarroti e a Giordano Bruno.

Juste de Juste (1505-1559 c), incisioni

Nella crisalide dell’anima contratta

‘Dato m’ò calci al core, fatto m’ò annichilare’

Paolo Uccello, Jacopone da Todi, 1435 c, Prato; Michelangelo Buonarroti, Autoritratto nella pelle di S. Bartolomeo, Giudizio Universale, 1537-1541, Roma

Una poesia straordinaria di Jacopo de’ Benedetti, d. Jacopone da Todi (1306), mostra la perturbante stratificazione di segni che può addensarsi nell’opera quando l’autore è trascinato irresistibilmente nel travaglio che spinge il dolore individuale a trasmutarsi in esperienza collettiva.

Nella lauda XCII il corpo si svuota dolorosamente di materia organica, qui Jacopo spinge all’estrema esasperazione il suo dolore di uomo. Quando iniziamo a leggere questa pagina siamo già in collisione con la sua struttura, irretiti in un mosaico scomposto di fratture irreparabili; questo corpo svuotato cede di fronte a noi e ostruisce con feroce, consapevole ottusità, lo schermo del pensiero:

La fede e la speranza m’ò fatta sbandegione / Dato m’ò calci al core, fatto m’ò annichilare / Annichilato so dentro e de fore / sì sono convento, non posso parlare / Parlando taccio, grido fortemente / Vilisco onne cosa / Ed onne cosa ho parte en possedere / questo è lo primo stato de l’omo annichilato / che ha abnegato tutto suo volere

( ) Non veggio quel che deggio, e che non deggio veggio ( ) li cieli sono stainati / lo lor silere me face gridare ( ) Annega onne intelletto en un quiito, / però che son ghiacciate tutte l’acque

Una tale stupefacente contrazione delle forme ha un equivalente solamente nelle opere estreme di Arnolfo di Cambio (1310), e questa allucinata sequenza di contrasti e di irriducibili contrapposizioni viene trascinata nel tempo con forza dalle poesie più acute dei pensatori della melanconia, che la ripetono quasi letteralmente senza poter mai cancellare l’impronta crudele e indelebile del modello originario.

Petrarca la ripercorre in un sonetto del 1336 c.

Amor mi sprona in un tempo ed affrena / assecura e spaventa, arde ed agghiaccia / gradisce e sdegna, a sé mi chiama e scaccia / or mi tene in speranza ed or in pena / or alto or basso il meo cor lasso mena / onde ‘l vago desir perde la traccia / e ‘l suo sommo piacer par che li spiaccia: / d’error sì novo la mia mente è piena! / Un amico penser le mostra il vado / non d’acqua che per gli occhi si resolva / da gir tosto ove spera esser contenta; / poi quasi maggior forza indi la svolva / conven ch’altra via segua, e mal suo grado / a la sua lunga e mia morte consenta

Leon Battista Alberti, Tempietto del Santo Sepolcro (1457-1467) Palazzo Rucellai, FI

Leon Battista Alberti (1472) ripensa la laude di Jacopo in forma di riflessione filosofica, consapevole forse di aver concretizzato più intensamente quella dolorosa, visionaria solitudine melanconica con il suo perturbante tempietto di Palazzo Rucellai (1457-1467):

Io vidi già seder irato uomo / furioso palido e tremare; / e gli occhi vidi spesso lagrimare / per troppo caldo che al core è nato. / E vidi amante troppo addolorato / poter né lagrimar né sospirare, / né raro vidi chi né pur gustare / puote alcun cibo ov‘è troppo affamato. / E vela vidi volar sopra l’onde, / qual troppo vento la summerse e affisse; / e veltra vidi, a cui par l’aura ceda, / per troppo esser veloce perder preda. / Così tal forza in noi natura immisse, / a cui troppo voler mal corrisponde

E Michelangelo Buonarroti (1564) ripercorre il tracciato angosciante di Jacopo per giustificare lo sgomento soffocante della sua solitudine: c’è un magnifico lavoro del suo geniale discepolo Jacopo Del Duca, nella chiesa romana dell’Aracoeli, che sembra incarnare il testo poetico più amaro del Buonarroti, il capitolo I’sto richiuso come la midolla.

Melancolia pudica del sonetto e melancolia dolente del capitolo

Michelangelo Buonarroti e Pietro Urbano, Monumento funebre per Cecchino Bracci (1544), Aracoeli, Roma

Con la tomba di Cecchino Bracci (morto a quindici anni nel 1544) Michelangelo Buonarroti compone all’Aracoeli un casto sonetto funebre. Scandisce con una simulata freddezza il ritmo astratto delle pause, il suono remoto della parola recitante, e ne congela la commozione in un cristallo privo di impurità per insegretire la sua melanconica riflessione sulla morte, insinuando nella simmetria strutturale del sonetto l’angosciosa distanza che separa il giovane sulla soglia dal vecchio che in basso umilmente fa da talamone alle mensole inerti.

Buonarroti ha delegato la fredda realizzazione della tomba al modesto Pietro Urbano per prendere le distanze dallo spazio angustiante della morte di un fanciullo, ma forse anche dalla serena compostezza del sonetto.

Gli spazi della tomba Bracci sono analoghi a quelli del sonetto O notte, o dolce tempo, due gruppi di versi nella forma della quartina con la rima interna e due terzine con la rima alternata:

O notte, o dolce tempo, benché nero, / con pace ogn’ opra sempr’ al fin assalta; / ben vede e ben intende chi t’esalta, / e chi t’onor’ ha l’intelletto intero. / Tu mozzi e tronchi ogni stanco pensiero; / ché l’umid’ ombra ogni quiet’ appalta, / e dall’infima parte alla più alta / in sogno spesso porti, ov’ire spero. /

Nella parte alta della tomba si dipana una liturgia della morte e della notte, dove l’edicola funebre e il sarcofago funerario si snodano, costretti dai pilastri laterali, con la stessa volumetria astratta delle due quartine. Il timpano in alto risuona in rima nel profilo curvo del sarcofago.

O ombra del morir, per cui si ferma / ogni miseria a l’alma, al cor nemica, / ultimo delli afflitti e buon rimedio; / tu rendi sana nostra carn’ inferma, / rasciughi i pianti e posi ogni fatica, / e furi a chi ben vive ogn’ira e tedio.

Proiezione verbale, o matrice verbale, nella fascia più bassa della tomba la scansione astratta delle mensole e dei cartigli vuoti, contratta come le due terzine, spinge verso il basso i due mascheroni che riflettono il volto di Buonarroti stesso.

Nella prima parte della tomba, con fedeltà alla forma del sonetto, le rime esaltano la figura assente del giovane, scomparso come un eroe antico; nella seconda parte, profonda, modellata dalla forma inquieta delle terzine, le rime evocano con desolazione la morte e la sconfitta.

Nella parte alta della tomba il busto è serenamente abbandonato nell’incavo come una stoica scultura romana repubblicana, al centro di un’architettura di echi e di emblemi. Nella parte bassa vige l’oscurità e la melanconica sconfitta della speranza, il pessimismo dolente di Lucrezio.

Jacopo del Duca, Monumento funebre per Alessandro Crivelli, 1571, Aracoeli, Roma

La tomba di Alessandro Crivelli (1571) è il frutto invece della riflessione profonda che Jacopo del Duca compie sull’opera del maestro.

Jacopo sceglie, probabilmente senza averne la piena consapevolezza, la forma poetica del capitolo, che salda l’energia aggressiva della terzina dantesca alle forme grottesche e burlesche popolari.

E come nel tragico capitolo di Buonarroti I’ sto richiuso come la midolla (post 1545), che Jacopo non poteva non conoscere, la tomba Crivelli si snoda verticalmente, scardina la compattezza astratta e composta del sonetto, evita la dolcezza intima della canzone petrarchesca e scende nell’ombra dell’inquietante, morboso malessere del capitolo.

All’aderenza incattivita del mondo, che sporca con insistenza l’immagine stessa di Buonarroti, vecchio sconfitto e amareggiato,

I’ sto rinchiuso come la midolla / da la sua scorza, qua pover e solo, / come spirto legato in un’ampolla

corrisponde in Jacopo lo stupefacente, cinereo snodarsi verticale di masse in ombra che si sfaldano sotto i nostri occhi increduli. Un’infinita, struggente, elegia della cenere funeraria che scivola oniricamente non verso il basso, ma verso l’alto.

I’ ho ’mparato a conoscer l’orina / e la cannella ond’esce, per quei fessi / che ’nanzi dì mi chiamon la mattina.

Dilombato, crepato, infranto e rotto / son già per le fatiche, e l’osteria / è morte, dov’io viv’ e mangio a scotto. / La mia allegrezz’ è la maninconia, / e ’l mio riposo son questi disagi

Che giova voler far tanti bambocci, / se m’han condotto al fin, come colui / che passò ’l mar e poi affogò ne’ mocci?ch’i’ son disfatto, s’i’ non muoio presto.

Il volgare crivello, abbandonato come pauroso esoscheletro del nome, e poi la massa convulsa e viscerale, in alto, il pallore delle due piramidi tronche, tutto ricrea con un lirismo estremo e dolorosamente sfibrato lo stupore angosciato del capitolo di Buonarroti, di chi aveva la forza disperata di confessare: Fiamma d’amor nel cor non m’è rimasa.

Pensiero poetante

Nel suo De gli eroici furori (Londra, 1585) Giordano Bruno (1600) rievoca con forza la lauda di Jacopo, e ne ripercorre tutte le brutali contrapposizioni in un dolente moto su luogo che toglie il respiro:

Io che porto d’amor l’alto vessillo,/ Gelate ho spene e gli desir cuocenti: / A un tempo triemo, agghiaccio, ardo e sfavillo, / Son muto, e colmo il ciel de strida ardenti: / Dal cor scintillo, e dagli occhi acqua stillo; / E vivo e muoio e fo riso e lamenti: / Son vive l’acqui, e l’incendio non more, / Ché a gli occhi ho Teti, ed ho Vulcan al core, / Altr’amo, odio me stesso; / Ma s’io m’impiumo, altri si cangia in sasso; / Poggi’altr‘al cielo, s’io mi ripogno al basso; / Sempre altri fugge, s’io seguir non cesso; / S’io chiamo, non risponde; / E quant’io cerco più, più mi s’asconde.

Un tempo sparge, ed un tempo raccoglie; / Un edifica, un strugge; un piange, un ride: / Un tempo ha triste, un tempo ha liete voglie; / Un s’affatica, un posa; un stassi, un side: / Un tempo porge, un tempo si ritoglie; / Un muove, un ferma; un fa vivo, un occide; / In tutti gli anni, mesi, giorni ed ore / M’attende, fere, accend‘e lega amore. / Continuo mi disperge, Sempre mi strugg‘e mi ritien in pianto, / È mio triste languir ogn’or pur tanto, / In ogni tempo mi travaglia ed erge, Tropp‘in rubbarmi è forte, / Mai non mi scuote, mai non mi dà morte.

Due percorsi per l’autenticità

Ebbene, questo percorso che porta dalla laude di Jacopo ad Alberti e al Mosè de Il Rosso, fino a Buonarroti e a Giordano Bruno, è il tragitto della sofferenza individuale che si trasmuta in pura creatività.

Ma questa non è certo l’unica fonte di autenticità creativa: l’altra possibilità è quella di una ricerca senza limiti, di una indagine ossessiva della forma che può affrontare solamente chi si è lasciato sedurre fino in fondo dal proprio lavoro, come è il caso di Donato di Betto Bardi, d. Donatello (1466).

Donato di Betto Bardi, d. Donatello, Giuditta e Oloferne, 1457-1464, Firenze, Palazzo Vecchio

Nella Giuditta e Oloferne (1457-1464) Donato crea un sistema inedito di incredibili dissonanze. Con la veduta dal basso, prevista in Piazza della Signoria e adesso resa possibile anche nella sede di Palazzo Vecchio, le masse dei due corpi si disarticolano verso l’alto sciogliendo progressivamente un grumo materico inestricabile.

Donato di Betto Bardi, d. Donatello, Deposizione nel sepolcro, pietra brunita (1446-1450 c), Altare maggiore, Sant’Antonio, Padova

Prima della Giuditta, nella magnifica Deposizione in pietra brunita dell’Altare di S. Antonio a Padova (1446-1450), la materia di Donato è implosa massivamente in uno spazio di intollerabile densità, e quel rilievo è il punto di arrivo di un’indagine estrema sulla contrazione del volume nello spazio che lo ospita (e che lo respinge).

Donato di Betto Bardi, d. Donatello, Giuditta e Oloferne, 1457-1464, Firenze, Palazzo Vecchio

Ma ora, con la Giuditta, quella materia compressa e schiacciata sul fondo si snoda gravitando melmosa in un impossibile cono prospettico verticale e smotta rovinosamente verso l’alto.

Alla sommità, il braccio alzato con la spada è il punto focale di una contrazione prospettica che inizia dalla prua spostata del piedistallo per risalire a scatti, prima verso la testa slegata dal corpo inerte e poi verso il busto di Giuditta sezionato in fasce quasi disegnate.

La massa scomposta del corpo di Oloferne si deformata in uno spasmo di inaudita intensità visiva, una massa sezionata che ruota disordinatamente mentre preme sulla base inquietante dei cuscini schiacciati dal suo peso inerte. Da quel nodo angosciante, da quella testa trainata a forza lungo l’asse del baricentro comune alle due figure e sospesa in bilico nel vuoto, l’accordo cupo delle violente dissonanze che regola tutta la parte inferiore è frenato e interrotto bruscamente: ora si estende vibrante una zona di scavo acuto, sempre più sottile, di materia plastica che vuole trasmutarsi in nuda percezione pittorica e retinica.

La poetica della trasmutazione materica di Donato qui è nel suo momento zenitale, lo scultore spinge la percezione verso un parossismo caotico per costringere la materia reale a ricomporsi nella retina come puro accadere irrelato, come laboratorio nel quale decade momentaneamente (per sempre, nell’eterno presente) la distinzione tra ciò che ha un rilievo plastico e ciò che è immateriale impressione retinica.

Donato di Betto Bardi, d. Donatello, Pulpito, 1461-1466, S. Lorenzo, Firenze

Filippo di Fra Filippo di Tommaso Lippi, d. Filippino Lippi, Studi per la Resurrezione di Drusiana in S. Maria Novella, Firenze (1487 c.),Uffizi

Poi, nell’anno della sua morte (1466), Donato fa in tempo a realizzare nei rilievi del Tabernacolo di San Lorenzo (1461-1466) il suo sogno di una matericità disgregata che va alla deriva in un rifluire vertiginoso, a rovescio, verso la cavità della retina.

E c’è una sola opera che può essere paragonata a questa frenetica disseminazione materica, il disegno di Lippi per gli affreschi fiorentini di S. Maria Novella (1487), un sismografo isterico di frattali insensati che permette, in un lacerto erratico del visibile, la reverie del corpo svuotato dall’interno.

2007-2012